「静かな退職」が増加(NewsPicks)

出典:「静かな退職」はなぜおきる? 今、日本企業に求められる"働きがい" とは(NewsPicks・2024年3月6日)

先日、NewsPicksに掲載されていた記事「「静かな退職」はなぜおきる? 今、日本企業に求められる"働きがい" とは」が面白かったので、ご紹介します。

Great Place To Work® Institute Japan 代表の荒川陽子氏と、株式会社ワンキャリア取締役の北野唯我氏の対談なのですが、最近話題の「静かな退職」がテーマとなっており、若手の価値観をつかむ上で、参考になりました。

「静かな退職」の定義は以下のように紹介されています。

会社への貢献意欲や仕事を通じた成長意欲は低いけれど、長期勤続意向が高い人を指します。

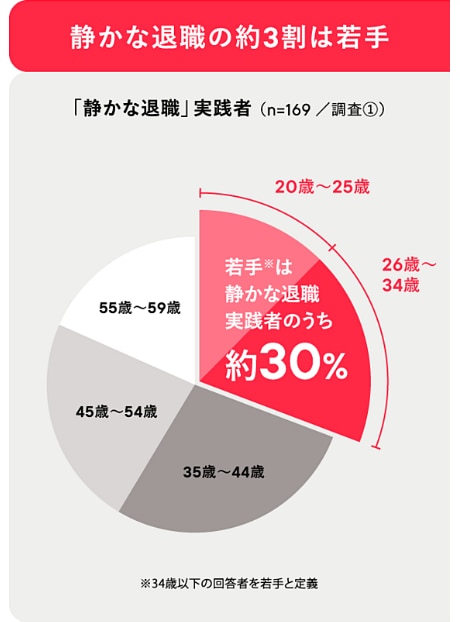

この「静かな退職」が、特に若手で増えているといいます。

北野氏はその理由について

キーワードは「期待値」と「不安」だと思います。20代・30代の方から見ると、期待値がわからないものに、投資したくないのだと思います。一生懸命働いて得られるものがわからない、もしくはわかっていたとしても魅力的に映っていないのかもしれません。

(中略)

自己実現や働くことから得られる楽しさなども「不確かなもの」だとすれば、相対的に見て、短期的にも合理的にも"期待をしない"という選択をしているのではないでしょうか。

と分析しています。

若者の価値観の変化が大きな要因となっているようですが、これでこの問題を片づけるにはまだ早いようです。

荒川氏のコメントによると

一つ興味深いのは、「会社に入ってから静かな退職になっていった」という人たちが7割もいるということです。つまり、過半数の人は"最初から静かな退職を望んでいるわけではない"ということになります。

と、経営側の対処すべき点も大きいと考えられるからです。

企業側の対策のヒントとして考えられることがいくつか挙げられていました。

・期待値を超えようとしてくれる人には、どんどん給料を上げて、キャリアアップのチャンスをつくっていく一方、言われたことだけ頑張ってくれていたらいいよ、という人の給料は横ばいといった具合に層を分けていく

・分けて、整理して、変な衝突を生み出さないような構造や、枠組みを作ってあげる

・インクルーシブな職場をつくりながら、働く意欲や成長欲求が高い人たちをいかに生み出していくかに注力する

・仕事の意味付けを行い、しっかりと期待を伝えていく

・ワーキングマザーなどインクルーシブな働きやすい環境づくりなどに、しっかり投資をする

などなど。

企業における働きがいを最大化する重要性を、経営者や管理職を含めて、働く全員が真剣に考えることが重要という話には大いに賛同しました。

「静かな退職」のない会社にすべく知恵を絞って経営したいものですね。