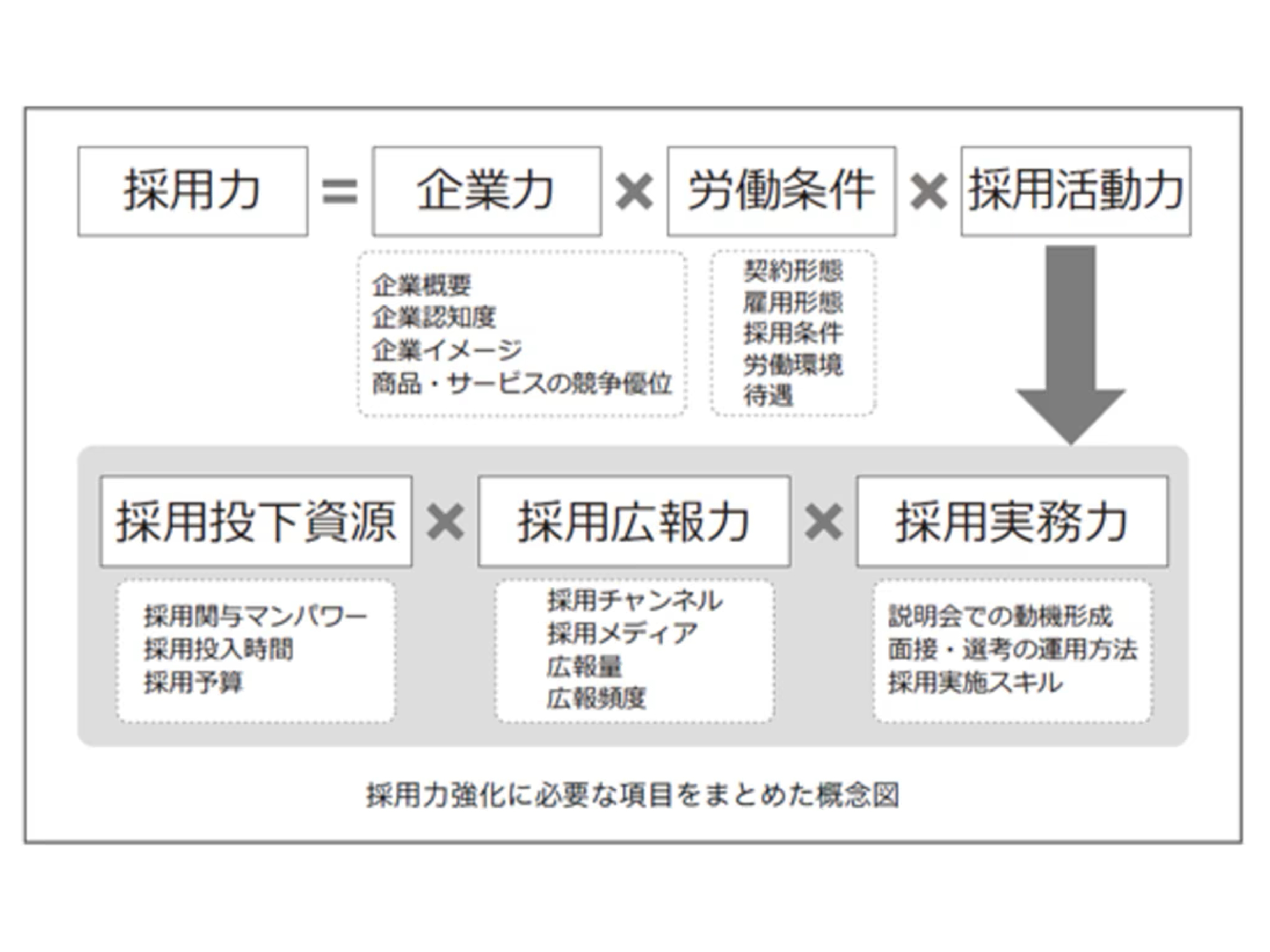

中小企業が採用力を高めるための5つのポイント

あらゆる企業で人手不足が常態化し、「人材採用」、「人材確保」が企業における経営課題の重要なテーマになってきています。

今年に入ってからも、人手不足原因の倒産が前年比1.8倍になっている(日経新聞・2025年1月14日)だとか、第二新卒の求人が昨年の倍になっている(日経新聞・2025年1月13日)といった採用市場の変化を示すニュースが日々報じられています。

中小企業は、大手企業と異なり、採用力を高めるための資源や手段が限られる場合が多いのが現実です。しかし、採用競争が激化する今だからこそ、知恵を絞り、独自の工夫を重ねることで優秀な人材の確保を目指すことが求められます。

この記事では、「採用力」を構成する5つの要素を解説し、中小企業が「採用力」を高めるための改善ポイントや具体例をご紹介します。

「求人への応募が減少している」「採用しても定着しない」といった課題に直面している中小企業の経営者や人事担当者の皆様に、ぜひ参考にしていただければ幸いです。

①企業力

「企業力」とは、企業の規模や認知度、イメージ、成長性、商品力、財務状態などを指します。

大手企業や上場企業、認知度の高い商品を持っている企業などは、そもそも「企業力」が高いので、「採用力」も自然と高くなります。

「企業力」を上げていくことは簡単ではありませんが、採用競争の激しい現在、中小企業においても、「採用力」を高めるため、この「企業力」を高めていく努力が欠かせません。

この「企業力」の要素の中で、中小企業が比較的高めやすいのは「企業イメージ」かもしれません。

成長性がありそうな企業、社員に誠実そうな企業、若手が活躍している企業、、、など、特に第一印象で敬遠されることなどないようにすることを前提にプラスのイメージ作りをすることは可能です。

そういう点で、求職者との大事な接点である自社HPは充実したものにしておくことが大事ですね。

企業規模は小さくとも、認知度はなくとも、

・変化に強そうな会社

・社員に裁量権を与えてくれる会社

・社員の働きやすい環境づくりに力を入れている会社

・地域貢献を実感できる会社

などなど、求職者にとっての重要な評価軸でどのように自社イメージを伝えていくか、しっかり対策を練ることが重要となります。

いわゆる企業ブランド作りです。特にBtoB企業の場合、一般の求職者には認知されにくいため、このブランド作りが重要となるのではないでしょうか。

事例:製造業A社のプロフィール動画制作事例

製造業のA社は、地元で高い技術力を誇るものの、加工プロセスに携わる業務のため、業界に関わりのない求職者には全くなじみがなく、関心を持ってもらいづらいという課題を抱えていました。

そこで、同社の加工した製品がどのような場面で使われているのか、どのような高度な技術力を持っているのかを紹介するプロモーション動画を制作し、自社の採用ページに公開しました。

結果、応募者から「動画を見て、自分も手に職をつけて大きな仕事をしたい」という声をもらうことが増え、求人サイトに掲載したときの応募率も高まりました。

【補足】

最近では自社HPだけでなくSNS動画なども自社のイメージづくりに効果的です。「ちばキャリ」に掲載中のお客様の中にも採用力を強化するためにSNS動画を活用する企業様も増えてきています。

「ちばキャリ」のオプションであるmovieプラスをご利用中の企業様の一例をご紹介すると、建設業である大吉工業様の事例(現場の仕事の勘違いに物申す)のようにドラマ仕立てで同社の働き方に関する考え方を伝えるような動画が受けています。こちらの動画は8万回を超える再生回数となっています。

②労働条件

「労働条件」は、給与、賞与、労働時間、勤務形態、福利厚生など、求職者が最も重視する要素のひとつです。近年は働き方改革の影響で、長時間労働の是正や柔軟な勤務形態の導入が求められています。

中小企業においては、「労働条件」の改善はとても難しい取り組みではありますが、最低限の条件を満たさなければ、全く応募者が獲得できない、採用競争に勝てない状況になりつつあります。

年間休日数や残業時間、初任給など、同業他社や市場全体の動向も踏まえて柔軟に改革を進めていく必要があります。

特に最近は、大手企業の新卒給与UPのニュースが立て続いていますし、アルバイトの時給も高騰していますので、若手層をターゲットにする場合、それらの環境の変化にも敏感になっておく必要があります。

事例:建設業B社の残業削減の取り組み事例

建設業のB社では、施工管理が現場仕事を終えた後に報告書を作成するため帰社する必要があり、長時間労働が常態化していました。そこで、会社全体で残業をなくす方針を掲げ、ITツールを活用した業務の分業化を実施しました。

具体的には、交代で社内に1名が残り報告書を作成する体制を整え、現場からipadを利用して現場写真や状況を共有、現場での業務終了後に社員が直帰できるようにしました。この取り組みにより、残業が削減され、働きやすい環境が実現しました。

求人広告では、直帰OK、残業なしのアピールが可能となりました。

【補足】

例えば、千葉県のユニクロのアルバイト時給は1,400円を超えています。ユニクロHP(2025年1月14日現在)

時給1,400円で1日8時間、20日働くと224,000円。

少し前までは、月給20万円以上と記載して、面接時に交渉ということもあったでしょうが、給与水準が大きく変わってきている中、中途採用の給与設定をどうするか、定期的に見直しが必要ですね。

③採用投下資源

「採用投下資源」とは、採用にかける経営資源(ひと、もの、かね)を指します。採用活動にどれだけの経営資源を投資できるかも採用力に大きく影響します。

具体的には、

ひと:採用専任者の設置やリクルーターなどの配置

もの:自社HPや入社案内などの採用ツールの制作

かね:広告宣伝費や採用関連費などへの投資

といったことになるでしょう。

直接的にも間接的にも「かね」のかかることではありますが、知恵を絞って「採用力」の向上に特に有効な部分に経営資源を投資することが重要です。

事例:専門商社C社の取材対象者の選出事例

専門商社のC社では、現場が忙しく、これまでは社長と営業部長が求人サイトへの出稿対応をすべて行ってきました。しかし、経営陣の一方的なメッセージの発信では不十分だと考え、最も忙しく現場で活躍する営業のエース社員に取材対象者としての 協力を依頼しました。

現場が忙しい中、取材対応の時間を割いてもらい、具体的な業務内容や仕事への情熱、転職の経緯など記事コンテンツとして取りまとめました。

結果として、「自分も彼のような営業になりたい。営業に誇りを持って仕事をしたい」という異業種出身の方の採用に繋がりました。

【補足】

以前は、「かね」をかけることを決断し、例えば求人サイトの最上位プランを利用することで数多くの応募者の獲得が確実視できる時期もありましたが、今の採用市場は、それほど甘くありません。

お金を積んでも思うように応募者が増えない状況に加え、応募者が増えても適切なマッチングに繋がらないケースも増えています。短期的な視点ではなく、長期的な視点での投資がとても重要だと感じます。

④採用広報力

「採用広報力」とは、端的に言うと、自社の求めている人材層(ターゲット)に対して、質の高い適切なメッセージを発信する力のことです。

求職者の転職活動手法は多様化しているため、自社のターゲットがどのような転職活動をするのか、どのようなメディアを使う可能性が高いのかをしっかり想像することが重要になってきています。ハローワークを利用するのか、求人サイトを利用するのか、はたまた人材紹介か、ダイレクトリクルーティングサービスか。その方の年齢や経験、ビジネススキルや志向によって転職手法は異なります。

ですので、「採用広報力」とは、採用手法の選択、利用メディアの選択から始まり、その手法において最大限効果を発揮する利用方法を取る力といってもよいでしょう。

事例:製造業D社での工場見学実施事例

製造業のD社では、社員満足度が高く、自社の労働環境に自信はあるものの、なかなか応募者が獲得できず採用活動は難航していました。

老舗の製造業というイメージが、年功序列や変化に弱いといったマイナスの印象をもたらしているのかもしれないと考え、応募前に、工場を見てもらい、実際の社内の雰囲気を感じてもらうことにしました。

求人サイトや自社HPで応募前の工場見学の実施を案内し、社員が生き生きと働ける環境づくりに自信があるので、まずは会社を見に来てから、応募を判断してほしいと広報した結果、応募者が増えるとともに、見学会参加後に選考に進む確率も高く、採用に繋がりました。

【補足】

買い手市場の時期には、採用活動=企業が応募者をふるいにかけること、のように捉えている企業もあったかもしれませんが、今は、求職者が企業を選ぶ時代でもあります。優秀な求職者に、いかに自社を選んでもらうか、応募してもらうかという視点で、応募前に有益な情報を提供してあげることが重要となってきます。

上記の事例のような工場見学やカジュアル面談などを行うことは、求職者や働く人の立場を考えている会社であるというアピールにもなります。

①の「企業力」の部分で、企業イメージについてお伝えしましたが、どういう会社であるかというイメージづくりはこのような選考ステップの発信を通じても可能なのです。

また、「採用広報力」においては、継続的に発信し続ける力も重要となります。

「ちばキャリ」は20年以上の運営実績があるため、10年以上継続的にご利用いただいている企業様も多く存在します。

長期的に求人サイトを活用し、採用活動の間口を常に開いている企業ほど、思わぬタイミングで「おっ!」と思える逸材を採用するケースが多くあります。短期的な採用強化が必要な際には複数の手法を併用するべきですが、求人サイトをうまく活用してベースを作ることも重要な策となります。

⑤採用実務力

「採用実務力」とは、応募者を集めた後のプロセスで重要な力で、面接や選考ステップ、入社後のフォロー体制などを指します。様々な採用手法で応募者を集めても、本当に自社で活躍できる人材かどうかを見極める力が必要ですし、ぜひ採用したいと内定を出した際に承諾してもらう力、他社ではなく自社に入社を決断させるために口説く力も重要となります。

採用活動の本当の成功は入社後に活躍してもらうことですから、適材を採用すること、採用した人材を早期に戦力化すること、継続的に活躍する環境を整えることなど、応募後のプロセスもとても重要となります。

ちなみに、中小企業では適性検査を導入していない企業も多いのが現状です。しかし、面接には評価者の主観やバイアスが入りやすく、面接だけで人物を見極めることは非常に難しいとされています。

「採用学」で有名な神戸大学経営学研究科の服部泰宏教授の調査によれば、面接での評価は入社後のパフォーマンスと相関性がない一方、適性検査は一定の相関関係を示しています。適性検査は、採用や人材育成の一つの指標として有効です。

「採用実務力」を高めるためには、適性検査を併用することで、より客観的で精度の高い選考が可能となります。最近では、オンライン適性検査など、低コストで導入できるツールも普及しているため、中小企業でも取り組みやすい方法といえるでしょう。

事例:専門商社E社での若手社員との座談会開催事例

専門商社のE社では、ある応募者をぜひ採用したいと考えていましたが、他社からも内定を受ける可能性が高いことは明白でした。

しかし、これまでの面接を通して、まだ本人の不安な部分がしっかりと解消できておらず、内定を出しても自社を選んでくれないかもしれないと感じていたのです。

そこで、他社ではなく自社への入社を決断してもらうためのアプローチを行うことにしました。

不安を払しょくするために、現場の生の声を聞いてもらおうと、最終選考後に若手社員との座談会の機会を提案しました。

すると、応募者からも「ぜひ社員と直に話をしてみたい」と興味を示してもらい、座談会が実現しました。

若手社員数人との生の会話の中で、不安や疑問が解消され、応募意欲が一気に高まったようで、見事採用につながりました。また、座談会に参加した社員も採用活動に直接関わることのできた充実感から自社に対する愛着も高まったようです。

【補足】

新卒採用においては、内定辞退の防止が採用課題として取り上げられることが多いですが、中途採用においても、状況は同じです。転職活動で1社だけに応募する方は少なく、優秀な方ほど、複数の会社から内定をもらうもの。

同時並行で選考が進んでいる他社に負けないように、応募者の本音を聞き出したり、自社の良さをアピールすることが、採用力UPには欠かせません。

「選ぶ」から「選んでもらう」という視点で選考プロセスや選考方法を考えていくことが大事です。

まとめ

中小企業が「採用力」を高めるためには、5つの要素をバランスよく強化することが重要です。

特に「採用広報力」の向上は、即効性が期待できるだけでなく、長期的にも費用対効果を高められる点で、中小企業にとって非常に重要な要素と言えます。

「採用広報力」を高める方法としては、求人媒体の営業担当者や制作担当者と連携しながら、求める人材像を具体化したり、原稿制作のための取材を通じて自社の社員の本音を引き出したりすることも有効です。

また、自社HPやSNSを活用して、比較的低コストで広報効果を最大化することも可能です。

もちろん、「企業力」や「労働条件」に弱みがある場合は、「採用広報力」だけを高めても大きな効果は期待できません。しかし、他の要素に比べてコストを抑えつつ知恵と工夫で改善しやすいのが「採用広報力」の特徴です。

「ちばキャリ」では、千葉の中小企業が長期的に採用活動を成功させるためのサポートとして「採用広報力」の強化を得意としており、これまでに数多くの成功事例を生み出し、お客様のお役に立つことができました。

これからも弊社の経験を活かし、皆様にとって有益な情報やサービスをご提供してまいります。

ぜひ、採用活動に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。