「もしかして、自分の賞与って平均以下?」「今の会社って賞与の金額が少ないんじゃ?」

ニュースで見聞きする高額な賞与の金額に驚いたり、家族や友人との賞与の差に焦りを感じたり……。

実は「賞与」って、事業所規模(会社の規模)・産業(業界)で大きな差があるのはご存知でしょうか?

そこで今回は、気になる賞与の平均月数や金額について様々な角度から調べてみました。

ご自身の賞与が平均に比べて少ないのか多いのか……、ぜひチェックしてみてください!

1. 事業所規模・産業で大きく違う賞与の平均月数

日本経済新聞社は15日、2021年冬のボーナス調査(12月1日時点)をまとめた。1人あたり支給額(加重平均)は前年比0.77%増の76万565円と、3年ぶりに前年を上回った。

半導体製造装置大手東京エレクトロンの21年4~9月期の連結営業利益は過去最高を更新し、冬のボーナスは24.76%増の290万49円だった。

(2021/12/16付 日本経済新聞 朝刊「冬ボーナス3年ぶり増 電機けん引、鉄道は減少 本社調査」より)

冬の賞与平均が76万円?

1回で290万円もらえる会社もあるの?

このニュースを見て、驚いた方も多いのではないでしょうか。

この賞与の平均は、記事をよく見ると「上場企業を中心に、20年と比較可能な508社の数字をまとめた」との記載があります。

事実ではあるものの、日本の99.7%が中小企業ですので、実態と報道にズレを感じても仕方ないでしょう。

そこで、多くの人が働く中小企業も交えたリアルな数字をもとに、自分の賞与がどの程度あるのかを確認してみます。

1-1. 全体平均

厚生労働省「毎月勤労統計調査」によると、2020年冬の年末賞与の平均は「380,481円」で「1.02ヶ月分」とのデータがまとめられています。(厚生労働省「毎月勤労統計調査 年末賞与 2020年/事業所規模5人以上の結果」より)

先ほどの日経新聞の記事にある76万円の約半分、大きな違いがあることがわかります。ちなみに前年の2019年は、同条件で「390,733円」であり、前年比-2.6%でした。

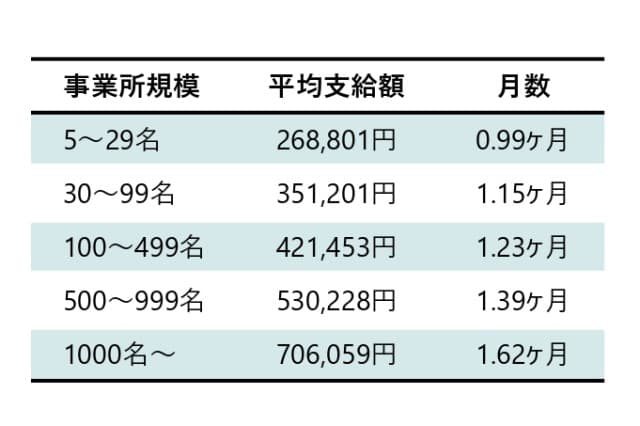

1-2. 事業所規模別の賞与月数・金額平均

次に、事業所規模別での賞与を見ていきましょう。

(厚生労働省「毎月勤労統計調査 年末賞与 2020年」より)

事業所規模が大きくなるほど、賞与の支給額も月数も増えています。ニュースに取り上げられるような、大企業(※)といわれる企業の方が支給金額も月数も多い結果となっています。

※大企業の定義は業界・資本金で異なるのですが、ここでは300名以上の社員が属する会社と捉えてみます。(中小企業の定義について)

<事業規模別の賞与支給実績>

5~29名:66.8%

30~99:89.0%

1000名~:96.6%

事業所規模が1000名以上では限りなく100%に近い事業所が賞与を支給しているのに対し、5~29名の事業所規模では3割以上が支給していない(賞与ナシ)という統計も出ています。

金額だけでなく、賞与の支給実績も事業所規模で差があることが表れています。

1-3. 産業別の賞与月数・金額平均

次に、産業別(業界別)の賞与についても見てみましょう。

(厚生労働省「毎月勤労統計調査 年末賞与 2020年」より)

※「調査産業計」は、集計事業所数が少ないため結果を公表していない産業を含んだ集計結果。

支給額・月数が多い産業は「電気・ガス・熱供給等」「複合サービス事業(郵便局、協同組合)」「金融業,保険業」の順となっています。

逆に少ないのは、「飲食サービス業等」「生活関連サービス業等」と、2020年において特に新型コロナウイルス感染症(COVID‑19)の影響が大きい産業となりました。

1-4. 事業所規模×産業別の賞与月数・金額平均

5~29名と、1000名~の事業所規模で産業別に比較もしてみましょう。

(厚生労働省「毎月勤労統計調査 年末賞与 2020年」より)

※「調査産業計」は、集計事業所数が少ないため結果を公表していない産業を含んだ集計結果。

このように比べてみると、同じ産業でも事業所規模で支給月数の差があることもわかります。

例えば、「建設業」では事業規模が「大きい」方が、賞与月数も支給額も多いことがわかります。

逆に「複合サービス業」は、事業所が「小さい」方が賞与月数も支給額も多くなっています。

社員が大きいほどよい訳ではなく、事業によって最適な規模があるということが読み取れます。

自分が勤めている会社の事業所規模、産業の平均金額・月数と比べてみるのが、一番平均値と比べるのに適しているでしょう。細かいデータをご覧になりたい方は、厚生労働省「毎月勤労統計調査」をご覧ください。

正しい読み方をおさらいしておきましょう。

<例1>賞与年2回(業績による)昨年実績3.0ヶ月分

<例2>決算賞与

会社は年1回、年間の業績を集計する「決算」をおこないます。決算賞与は決算が終わった後に支払われる賞与です。業績のよい場合に、臨時ボーナスとして支給される賞与のため、業績に金額も支給有無も左右されます。

月給25万円(基本給23万円+手当2万円)

賞与46万円(23万円×2ヶ月分)

月給25万円(基本給18万円+手当7万円)

賞与36万円(18万円×2ヶ月分)

平均より少なかった!もっと欲しい!そんなときは賞与アップのために何ができるのかを、次の章で確認していきましょう。

2. 賞与アップのためにできる3つのこと

賞与を多くもらうには、賞与の元となる賞与原資を上げる必要があります。

社員個人で何ができるの?と思われるかもしれませんので、具体的に何ができるか見ていきましょう。

①昇給するための成果を出す(=基本給アップ)

先ほど求人票を例に、賞与の月数は「基本給」が元になるとお伝えしました。つまり、基本給が上がれば、月数が変わらなくても賞与が上がるのです。

残業手当、資格手当、役職手当なども大事な毎月の給与の一部ですが、賞与には影響がありません。

どうすれば自分の基本給が上がるのか仕組みはご存知ですか?よく理解できていないなと思ったら、自社の昇給制度を調べてみましょう。

②会社の業績アップに貢献する(=月数アップ)

会社の利益の一定割合を賞与原資と決まっていれば、利益が出るほど賞与の元になる金額が増えることになります。

例えば、利益の3割を賞与原資とするなら、「利益1億円の場合、賞与原資は3000万円」「利益3億円なら賞与原資は9000万円」となります。

業績アップで社員に還元される賞与も増えるので、売上貢献に努めることも自分の賞与を上げる方法の一つとなるでしょう。

③転職を検討する

賞与を上げるために、今よりも賞与支給額が多い業界や企業へ転職する方法もあります。

ただし、経済の動きに絶対はありません。今もAIなどテクノロジーの変化で産業構造が大きく変化しているのを肌で感じていらっしゃると思います。

賞与を上げたいためだけの転職はおすすめしません。どんな会社で何をしたくてなど、キャリアビジョンやキャリアプランを立てながら転職を検討してください。

▼参考記事はこちら

キャリアプランの考え方|人生100年時代をベースに今の時代を生き抜こう

同業他社

『産業で見れば賞与支給は少なくないのに、自分の会社は低い。』

そんなときは同業他社に目を向けて見るとよいでしょう。同じ業界なので今までの経験・スキルを活かして即戦力として活躍できる場を探すのがポイントです。

異業界の同職種

『産業的に賞与支給が少なかった。このまま同じ業界にいても賞与も給与も上がらないかもしれない。』

そんなときは職種は変えずに、業界だけを変える転職を考えてみるとよいでしょう。職種も業界も変えてしまうと、未経験者と同じ扱いとなり給与自体が下がる可能性が大きいのでご注意ください。

賞与・ボーナスといえば臨時収入のような印象で、ワクワクする方も多いのではないでしょうか。

しかし、業績で変動もあるので想定より少ないと、ボーナス払いの支払いに困った!ローン返済に足りない!なんてことにもなりかねません。

年収を上げるために不確実な賞与にこだわるのではなく、年俸制で1年間の総支給額を固定する、副業で自ら一定の収入をつくってしまう方法もあります。

賞与支給をしない代わりに固定給を高めに設定する企業もあるので、そういった働き方も視野に入れてみてはいかがでしょうか。

3. まとめ

賞与の平均月数とは?

- 報道される賞与の平均月数・金額は、上場企業が中心で実態とのズレがある

- 中小企業も含めた2020年冬の年末賞与平均は「1.02ヶ月分の380,481円」であった

- 5~29名の事業所規模では3割以上が賞与ナシ

- 多くの産業は事業所規模が大きいほうが、賞与の支給月数・金額が多い

本記事では賞与の平均月数・金額を、事業所規模や産業別でお伝えしました。自分の賞与は平均よりも多かった!少なかった……!などを知っていただけたでしょうか。

賞与アップのためにできる3つのこと!

- 昇給するための成果を出す(=基本給アップ)

- 会社の業績アップに貢献する(=月数アップ)

- 転職を検討する(同業他社または、異業種の同じ職種)

また、収入の面で考えると大事なのは賞与の月数・金額よりも「基本給」や「年収」です。

入社して賞与が思ったより出なくて年収ダウンで困った!とならないよう、転職を検討される際は「年収」をしっかり確認しておきましょう。