「給与低いなあ」「会社の人間関係嫌だな」というマイナスの感情や「もっとキャリアアップしたいなあ」「将来フリーランスとして独立したいなあ」というプラスの感情など、転職が当たり前となった今の時代、様々な背景で初めて転職について考え始めたという20代、30代の方は多いと思います。

私自身、転職を経験していますし、キャリアカウンセラーとして転職肯定派です。しかし、多くの転職者と触れ合ってきた中で言えるのは、しっかりとした準備や深い考察をしないままの転職は危険だということ。

そこで、私が読んだ、今年発刊の比較的新しい本の中で、「初めて転職を考える上で重要なことを気づかせてくれる」本を5冊ご紹介します。

これらはいわゆるhowto本ではなく、転職を考えるにあたっての人生観や仕事観などを養うことに繋がる本です。転職を考えるための知識・見識としてとても役立つ良書だと思います。

転職活動をする前に将来をじっくり考えるために、ぜひ参考にしていただければと思います。

1.初めて転職を考える人に読んでほしい2021年発刊のおすすめ本5冊

①テクノロジーの進化による社会の変化をイメージする-「2040年の未来予測」成毛 真(著)

1冊目としてご紹介したいのは、「2040年の未来予測」です。

テクノロジーが進化することによって、世の中で必要とされるサービスや生活様式は大きく変わります。その全体像を掴むことで、将来生まれるであろう新しい仕事をイメージすることができるかもしれませんし、現在勤めている会社のサービスがAIに置き換えられてしまうかもしれないリスクを感じたり、イノベーションの必要性を感じたりすることができます。

ニュースや新聞を読んでいても、自分があまり関心のない分野のことは詳しくないですし、関心があっても専門的知識には乏しいこともあります。そんな中で、この本を読むことで、「へー、そうなんだ」と感じることがいっぱいです。

直接転職活動に役立つものではありませんが、社会の変化を感じることは、今後のキャリア設計においてとても重要なことだと思います。

私が特に共感した部分を一部抜粋します。

新しいテクノロジーに対して、ふつう、人は懐疑的になる。そういうものなのだ。だからこそ、いち早くその可能性に思いを巡らせられる人にはチャンスがある。

引用元:「2040年の未来予測」

未来予想は難しい。(中略)論理的に積み上げて予測したところで想像が及ばない物事が起きるかもしれないのは、この10年を振り返っても納得するだろう。だからといって予測をしないという選択肢はない。現在の知識を使って未来の方向を推測する力は、どんな不測の事態が起こっても対応できる力をつけるだだろう。

引用元:「2040年の未来予測」

自分だけの知識で未来予想をするのは難しいからこそ、未来を予想する知識・見識やアイディアのある人の本を読むことはとても参考になると思います。

| 書籍情報(AMAZONより抜粋) | |

| 著者 | 成毛 眞(なるけ まこと) 1955年北海道生まれ。元日本マイクロソフト代表取締役社長。 1986年マイクロソフト株式会社入社。1991年、同社代表取締役社長に就任。2000年に退社後、投資コンサルティング会社「インスパイア」を設立。現在は、書評サイトHONZ代表も務める。『amazon 世界最先端の戦略がわかる』(ダイヤモンド社)、『アフターコロナの生存戦略 不安定な情勢でも自由に遊び存分に稼ぐための新コンセプト』(KADOKAWA)、『バズる書き方 書く力が、人もお金も引き寄せる』(SB新書)など著書多数。 |

| 本の長さ | 272ページ |

| 出版社 | 日経BP |

| 発売日 | 2021/1/8 |

②100歳まで生きてしまうかもしれない時代のキャリアプランを考える-「LIFE SHIFT2」リンダ・グラットン(著)

「人生100年時代のキャリアプランの考え方」という別の記事でも書いたのですが、今や100歳を超えて生きてしまう時代において、1世代前(親の世代)と同じキャリアプランが成り立つとは到底思えません。

60歳で定年退職などというのはこの先考えづらく、70歳、場合によっては80歳まで働く必要のある時代を迎えています。

その時代において仕事ばかりに重点をおいた生き方でよいのか?、家族や余暇との向き合い方を考えなくてよいのか?フルタイムで1社で働くという考え方でよいのか?といった疑問を突きつけられる本です。

先ほどのテクノロジーの進化ではないですが、健康寿命が伸びていることもライフプランやキャリアプランの設計に大きな影響を及ぼします。自分自身の将来を考える上で、ぜひ読んでおきたい1冊だと思います。

私が特に共感した部分を一部抜粋します。

人が長く生きるようになれば、職業生活に関する考え方も変わらざるをえない。人生が短かった時代は、「教育➔仕事➔引退」という古い3ステージの人生の生き方で問題なかった。しかし、寿命が延びれば、二番目の「仕事」のステージが長くなる。引退年齢が70~80歳になり、長い期間働くようになるのである。

多くの人は、思っていたより20年も長く働かなくてはならないと想像しただけでぞっとするだろう。不安も湧いてくる。そうした不安に突き動かされて、3ステージの生き方が当たり前だった時代は終わりを迎える。人々は、生涯にもっと多くのステージを経験するようになるのだ。

引用元:「LIFE SHIFT2」

3ステージの人生では、余暇時間は主に人生の終盤に、つまり引退のステージに割り振られていた。しかし、マルチステージの人生では、その時間を人生全体に割り振ることが可能になる。たとえば、キャリアの途中で移行を遂げるための準備期間を設けたり、60代半ばでいったん職を退き、その後「脱引退」して仕事に復帰するまでしばらく仕事を離れたりすることもできる。

引用元:「LIFE SHIFT2」

仕事への向き合い方、家族やプライベートとの向き合い方、余暇との向き合い方、学習との向き合い方、転職との向き合い方など、とても多くの気づきを得ることができます。

| 書籍情報(AMAZONより抜粋) | |

| 著者 | アンドリュー・スコット ロンドン・ビジネス・スクール経済学教授、スタンフォード大学ロンジェビティ(長寿)センター・コンサルティング・スカラー。ハーバード大学とオックスフォード大学にも籍を置いていた。彼の研究や著作、教育は複数の賞を受賞しており、私たちの世界を再構築するような深層変化と、個人や社会のさらなる繁栄にとって必要な行動について、世界に向けて情報を発信している。 リンダ・グラットン ロンドン・ビジネス・スクール経営学教授。2015年に同校の卓越教育賞(Excellence in Teaching Award)を受賞。彼女の担当する講座「フューチャー・オブ・ワーク」は高い評価を得ている。世界経済フォーラムの「新しい教育と仕事のアジェンダに関する評議会」の責任者を務めており、同フォーラムのダボス会議にも2013年から参加している。 |

| 本の長さ | 352ページ |

| 出版社 | 東洋経済新報社 |

| 発売日 | 2021/10/29 |

③偉大な企業とはなにか、起業に必要なものはなにかを考える-「ビジョナリーカンパニーZERO」ジム・コリンズ(著)

続いてお勧めするのは、「ビジョナリーカンパニーZERO」。こちらもベストセラーシリーズ「ビジョナリーカンパニー」の続編です。

私は「ビジョナリーカンパニー」の①~④も好きでしたが、この本はより洗練されているように感じました。

起業やスタートアップに関心のある方はもちろん、起業に関心はなくとも中小企業でリーダーシップを発揮したいと考えている方にはとても刺激になる本だと思います。偉大な企業に求められる人材像を知ることも自分のキャリアプランを設計する上ではとても参考になりますね。

私が特に共感した部分を一部抜粋します。

重要なのは、傑出したリーダーのほとんどは努力してそうした能力を身につけたという事実だ。それも偉大なリーダーになりたかったからではなく、社員にふさわしいリーダーになろうと努力した結果だ。あなたがともに働く人々により高いパフォーマンスを望むなら、まずは自分自身のパフォーマンスを高めよう。周囲により幅広い能力を身につけてほしいなら、まずあなたの能力を広げよう。

引用元:「ビジョナリーカンパニーZERO」

押しも押されもしない偉大で永続性のある企業をつくる第5水準のリーダーは、まず「誰を(人材)」を考え、その後に「何を(目標)」を考える。

最初に正しい人材をバスに乗せ(そして誤った人材をバスから降ろし)、それからどこに向かうかを決めるのだ。

引用元:「ビジョナリーカンパニーZERO」

壮大なビジョンを持つ会社を創りたい、もしくは壮大なビジョンを持つ会社で働きたい、そんな思いを抱かせてくれる本です。

| 書籍情報(AMAZONより抜粋) | |

| 著者 | ジム・コリンズ(Jim Collins) 『ビジョナリー・カンパニー 時代を超える生存の原則』(Built to Last、ジェリー・ポラスとの共著)をはじめとする世界で1000万部超のロングセラー『ビジョナリー・カンパニー』シリーズの著者。米コロラド州ボールダーの研究ラボを拠点に四半世紀以上にわたって偉大な企業を研究、経営者から絶大な支持を集める。2017年にはフォーブス誌の『現代の経営学者100人』にも選出された。 ビル・ラジアー(Bill Lazier) |

| 本の長さ | 520ページ |

| 出版社 | 日経BP |

| 発売日 | 2021/8/19 |

④自分の市場価値を高めるために転職の活用法を考える-「転職2.0」村上 臣(著)

転職することは一般的になってきましたが、まだまだ心理的ハードルが大きいことも事実です。転職に関する考え方を完全に切り替え、望み通りのキャリアを手に入れるにはどうしたらよいか、ということを考えさせてくれる1冊です。

今回ご紹介する本の中で唯一、転職の方法論を語っているので、初めて転職を考える方にとっても直接的に役立つのではないでしょうか。

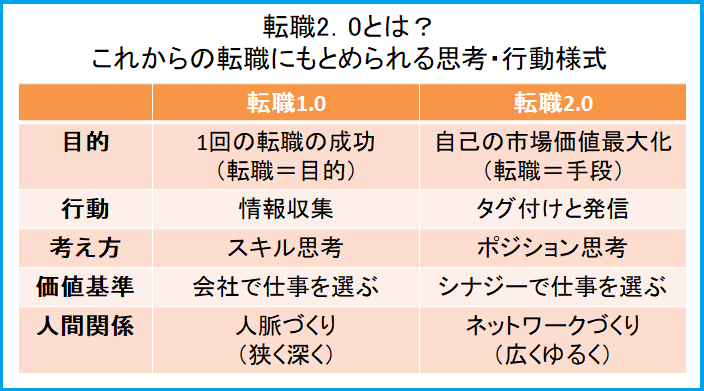

本書の中で解説されている転職1.0と転職2.0の違いは下図となっています。キャリアに対する考え方をアップデートする必要があるという考え方にはとても賛同しますね。

引用元:「転職2.0」内の図を再作成

「転職1.0」の時代は「会社」で就職先を選ぶという発想が主流であり、転職する際も会社で選ぶ傾向が一般的でした。(中略)仕事の内容よりも会社のブランドを優先させる考え方です。(中略)仕事を会社で選ぶ人の最悪の末路は倒産やM&Aです。(中略)「会社で選ぶ」に取って代わるのが「シナジーで選ぶ」というコンセプトです。(中略)個人と会社とがお互いに助け合いながら必要な役割を果たし、相乗効果で成果を出す=シナジーを生み出すということ。(中略)

シナジーを生み出せれば、働くのが楽しみになりますし、次に転職するときにも自信を持って自分をアピールできるようにもなるのです。

引用元:「転職2.0」

転職をするときに限らず、従来からビジネスで成功するためには人脈が必要であると主張されてきました。(中略)これに対して、私はこれからの時代に重視する人間関係を「ネットワーク」という言葉で提示したいと思います。ネットワークとは「人脈」よりももっと広く浅い、友達の友達くらいまで含まれるゆるやかなつながりのこと。中には、直接一緒に仕事をしたことがない人、同じ組織に属したことがない人も含まれます。

引用元:「転職2.0」

終身雇用が崩壊しつつある中、自己責任でどうやって理想のキャリアを構築するのか、そんな方法を教えてくれます。

| 書籍情報(AMAZONより抜粋) | |

| 著者 | 村上 臣(むらかみ・しん) LinkedIn(リンクトイン)日本代表 青山学院大学理工学部物理学科卒業。大学在学中に現・ヤフーCEO 川邊健太郎らとともに有限会社電脳隊を設立。日本のインターネット普及に貢献する。2000 年にその後統合したピー・アイ・エムとヤフーの合併に伴いヤフーに入社。2011 年に一度ヤフーを退職。その後、孫正義が後継者育成のために始めた「ソフトバンクアカデミア」で、ヤフーの経営体制の問題点を指摘したことを機に、当時社長の宮坂学など新しい経営陣に口説かれ、2012 年にヤフーへ出戻る。弱冠36 歳でヤフーの執行役員兼CMO に就任。600 人の部下を率い、「爆速経営」に寄与した。2017 年11 月、米国・人材系ビジネスの最前線企業・LinkedIn(リンクトイン)の日本代表に就任。欧米型の雇用に近づきつつあるこれからの日本において、ビジネスパーソンが生き抜くための「最先端のキャリア・働き方の情報」を日本に届けることを個人のミッションとする。 |

| 本の長さ | 236ページ |

| 出版社 | SBクリエイティブ |

| 発売日 | 2021/4/1 |

⑤今の仕事に悩んでいる方向けに悩み解決の考え方を指南-「はたらく哲学」佐藤 優(著)

最後にご紹介するのが「はたらく哲学」。

転職を考え始めるには様々なきっかけがありますが、マイナスの感情からスタートすることは少なくないと思います。

今の自分は幸せだと思えない、給与が低く不満が大きい、職場の人とうまくいかない、などなど。そんなネガティブな思考とどのように向き合えばいいのか。

知の巨人と言われる佐藤優氏が哲学的に解説してくれています。

哲学的で若干小難しい部分もありますが、ものごとの本質を掴むことで今抱えている不安を解消することができると思います。

私が特に共感した部分を一部抜粋します。

会社員として働く時は、自分は資本家ではなく、労働力を売っている労働者なんだという「見極め」と、だから収入には限りがあるんだという「見切り」が大事なんです。(中略)「見極め」と「見切り」の2つを認識した上で、お金で得られないものは何かということを自分で考えることが、人生の豊かさにつながるんです。

引用元:「はたらく哲学」

「職場」という「利益という共通目的が人をつないでいる特殊な場所」では、頑張っても分かり合えない人は、ある程度いて当たり前。寄り添おうと頑張って、必要以上に傷つけられることなどありません。(中略)

価値観が違っても尊敬できる人はいますが、無理に距離をつめる必要はないということです。

引用元:「はたらく哲学」

| 書籍情報(AMAZONより抜粋) | |

| 著者 | 佐藤優 1960年東京都生まれ。作家、元外務省主任分析官。85年、同志社大学大学院神学研究科修了。外務省に入省し、在ロシア連邦日本国大使館に勤務。その後、本省国際情報局分析第一課で、主任分析官として対ロシア外交の最前線で活躍。2002年5月に背任容疑、同7月に偽計業務妨害容疑で逮捕。2005年2月執行猶予付き有罪判決を受けた。同年、自らの逮捕の経緯と国策捜査の裏側を綴った『国家の罠―外務省のラスプーチンと呼ばれて』で毎日出版文化賞特別賞を受賞。2013年6月に執行猶予期間を満了し、刑の言い渡しが効力を失った。現在は執筆や講演、寄稿などを通して積極的な言論活動を展開している。 |

| 本の長さ | 208ページ |

| 出版社 | マガジンハウス |

| 発売日 | 2021/10/7 |

【コラム】本の読み方についてのアドバイス

若い方の中にはあまり読書に馴染みのない方もいらっしゃることと思います。今でこそ私も月に数冊の本を読んでいますが、20代の頃はほとんど本を読んでいませんでした。今、考えるととてももったいないことだなあと思います。

今回ご紹介した本は、それなりに難しい本もあるので、はじめは敷居が高いように感じるかもしれません。でも、そんなに固く考えなくても良いと思います。

私は、極端な話、1冊の本を読んで1つの大きな気づきが得られれば十分だと考えています。なぜなら、いくつもの気づきを得てもすべてをすぐに実行することはできないからです。

そんなゆるい考えの私から、読書に敷居が高いと感じてしまう方のために、2点アドバイスをします。

①すべてを読まなくて良い

1つ目のアドバイスは、すべてを読まなくても良いということ。今回おすすめした本ですが、私は、まえがきから順番にすべてを読む必要などないと考えています。

目次を読んで、この部分を詳しく知りたいなあと思うところを中心に読む。そんなところからのスタートでよいのではないでしょうか。その際に1つだけ重要なことは、読む目的をしっかり持つということだと思います。

なかなか良いアドバイスだと思いますが、実は、これ、メンタリストDaiGo氏の本で学んだことです。

まず本を読む前に、その本を読むことによって何を手に入れたいのかを考えてください。すると、読むべき箇所が10分の1にまで減らせます。(中略)

「すべてを読もう」とすると、集中力を消耗してしまいます。

引用元:「知識を操る超読書術」

まさに重要なポイントを押さえていると思います。何事にも目的をしっかり持つことが大事ですね。ぜひ、何か1つでよいので、しっかりとした目的を持って読んでみてください。

②読む習慣をつける

2つ目のアドバイスは、読む習慣をつけるということです。はじめは、目的を持って一番知りたいところだけを読むということで良いと思いますが、やはり、全体を読んで深く理解したいものですよね。

そのためには、結局のところ、読む量を増やす、読書を数多くするという方法しかないのです。以下も前述の書籍からの抜粋です。

カリフォルニア大学の研究チームは、こうも指摘しています。

「内容を十分に理解しながら読むスピードを確実に速くする唯一の方法はオールドファッションな練習しかない。すなわち、大量の言葉に触れれば触れるほど、文章を処理する能力は速くなっていく。

種類が異なるさまざまな文章を読みこなす訓練をすることで、私達はいろいろなタイプの言葉に馴染みが生まれる。その結果、テキストの認知処理スピードが高まっていく」端的に言うと、「ひたすら読むしかないよ」というアドバイスです。

引用元:「知識を操る超読書術」

ここにあるように、「ひたすら読むしかない」ということですね。そのうち、読むスピードが速くなり、内容を理解するスピードも速くなります。

この2つが私がお勧めする読書のコツです。

2.おすすめ本を読み終わった後にやりたい3つのこと

読書で得た学びを自分の人生に活かすためには、実際に行動に取り入れることが重要です。学びを行動に取り入れるための手順は、学び(知識)の強化→行動計画の立案→実行となります。具体的にご説明します。

①知識や学びをアウトプットする

ドイツの心理学者、ヘルマン・エビングハウスが発表した「エビングハウスの忘却曲線」によると人は記憶したことを1時間後にはだいたい50%、24時間後には約70%忘れるといいますから、インプットしたままでは翌日には気づきが消えてしまうのです。

ですから、すぐにアウトプットをするということがとても重要になります。

ちなみに弊社では、社内のビジネスチャットに、ためになった本や記事の情報を共有するチャンネルを作っています。読書で得た知識をアウトプットし共有する仕組みを作ることはとても大切ですね。

②学びをどのように活かすかを決める

例えば、「LIFE SHIFT2」を読んで、自分の60歳以降の人生を想像してみるといったことでも良いですし、「転職2.0」を読んで自分のタグ付けをしてみるということでもよいでしょう。

学びをもとに具体的にどのような行動をとるか、何を変化させるのかを考えることが重要です。この計画を立てるということをしないとせっかくの学びが役に立たずに消えてしまう可能性があるのです。

③行動に移す

読書はここまでを1つのサイクルとして行いたいですね。

3.まとめ

今回は、私の主観で、初めて転職活動を考える方に役立ちそうな5冊の本をご紹介させていただきました。転職活動とは距離の遠い本もありますが、転職も含めたキャリアプランについて考えるのにはとても役に立つ本ばかりです。

ちょうどこれから年末年始の休みを迎える時期でもあります。ぜひ、休みを有効活用して読書の時間を取ってみてはいかがでしょうか?