『転職にも学歴フィルターってあるの?』

『知名度の高くない大学出身って印象悪いのかな?』

企業は自分の学歴をどんな風に見るのだろうと、とくに異業種や未経験職種への転職を考えると、求人応募を躊躇してしまうことがあるかもしれません。

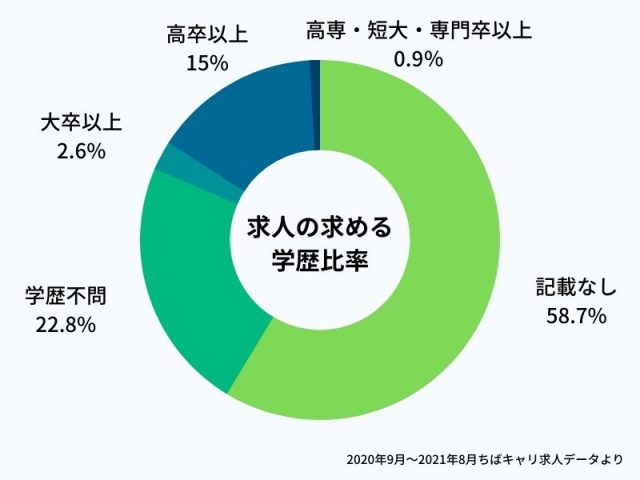

しかし、千葉県の中堅中小企業の求人情報を掲載する「ちばキャリ」を見てみると、実に8割の求人が「学歴不問・学歴を指定しない」求人だとわかりました。

そこで今回は、企業が選考時に学歴よりも知りたいことは何なのか、また自分が、募集求人の学歴規定に満たしていなくても選考に進みやすいアピール方法について取り上げました。

ぜひ記事を参考にご自身のアピールポイントを見直し、希望企業への転職成功につなげていきましょう。

1.企業は「学歴」より「職歴」を優先する

企業は数多くの応募書類に目を通していますが、とくに優先して見るのは学歴より職歴です。なぜなら新卒採用とは異なり、中途採用では「入社後の活躍」を期待して採用活動を行っているからです。

そのため学歴を見ることよりも、仕事で成果を出しているかを判断しやすく、入社後の活躍イメージを描きやすい「職歴」を優先的に見ているのです。

実際、ちばキャリを利用している企業のほとんどが学歴を指定せず、学歴よりも経験やスキル・ポテンシャルを重視した採用活動を行っています。

しかし、求人情報を見ていると「学歴不問」や「大卒以上」など学歴に言及している求人もあります。学歴を指定する・しない企業の理由とは何でしょうか。

1-1.「学歴不問」募集の求人は「経験・スキル」を重視

ちばキャリで募集した中途採用求人を調査したところ、59%が「学歴について指定なし」、23%が「学歴不問」と、実に81%が「学歴を問わない募集」であるとわかりました。

【求人情報の学歴不問・指定比率】

これだけ多くの求人が学歴を問わないのは、企業は学歴よりもスキルや経験、人柄や仕事への取り組み方、自社の社風に合うかを見たいと考えているためです。

では、なぜ学歴よりも経験・スキルを重視するのか、企業の意図を経験者募集・未経験募集の2つの視点で押さえてみましょう。

経験者募集の場合

同業種や同じ職種の経験者採用を行う企業が最も期待するのは「即戦力」として活躍できるかどうかです。

入社後すぐ自社で活躍できる点を重視するため、学歴よりも経験や、成果・スキルを注視しています。

未経験募集の場合

業界知識や職種経験がない方の採用で最も期待するのは「将来性」があるかどうかです。

『前職では○○でやっていたのですが……』など過去に固執しすぎないか、素直に新しいことを学び吸収しようとする姿勢があるかなどを評価します。

また、異業種からの転職でも、『接客経験が顧客へのヒアリングに活用できそうだ』など、これまでの経験から応用できるスキルがあるかも見ているのです。

そのため、学歴よりも人柄やスキルを優先して見ています。

1-2.多くの求人が「学歴不問」の事実

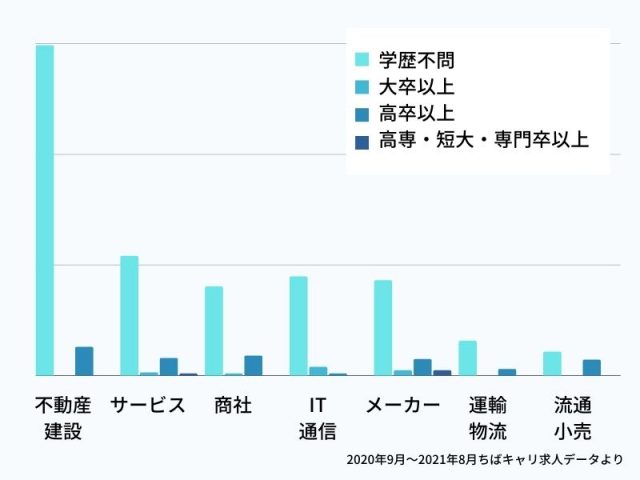

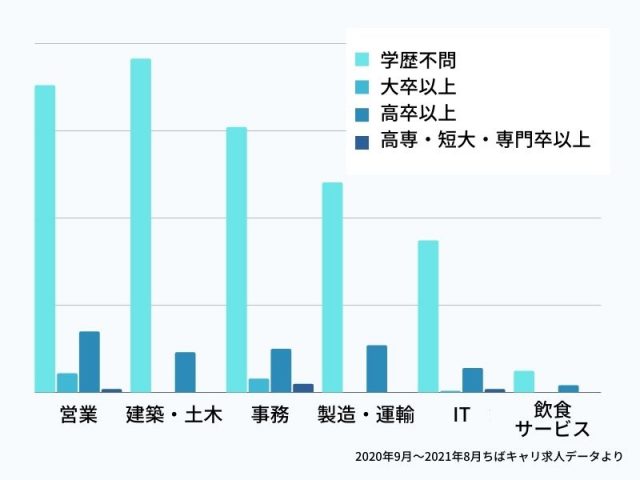

ちばキャリで募集した求人の81%が「学歴不問」募集であったと述べましたが、業種・職種別で見ていきましょう。

【業種別 ちばキャリ求人の学歴不問割合】

【職種別 ちばキャリ求人の学歴不問割合】

グラフのように、業種・職種関係なく学歴を問わない募集を行っていることがわかります。

【学歴不問の求人募集の一例】

「経験・スキル重視採用」「未経験者育成採用」「資格保有者の採用」「人柄重視採用」など、求人情報内には学歴よりも企業が重視する点を確認できるので、見逃さないようにしましょう。

1-3.「学歴指定」は基礎学力を判断

学歴不問の求人がある一方で、学歴指定の求人もあります。これらの求人企業は何を重視しているのでしょうか。

1-3-1.実は明確な理由がない学歴指定求人もある

採用担当者に学歴指定の理由や背景を聞いてみると、実ははっきり明確な答えがないケースもあります。

- 社員の多くが大卒だから

- 今までずっと高卒以上で募集していたから

- 大学は卒業している方がいいよねという考え方

慣習やなんとなくといった気持ちから学歴指定をしている場合もあるので、もし応募したい企業が学歴指定をして満たしていなくても、職歴でカバーできないかも考えてみましょう。

1-3-2.大卒以上が求められるよくある4つの理由

もちろん、理由を持って学歴指定をする企業もあります。まずは大卒以上とする多くの理由を見てみましょう。

- 一定の学力があると判断できる

- 大学受験を通じて目標を定め、取り組んだ姿勢を評価

- 決まった単位を取り、卒業する学力や意志力があると判断

- 大卒以上という規定や、相応の学力がないと取得できない資格を必要とする

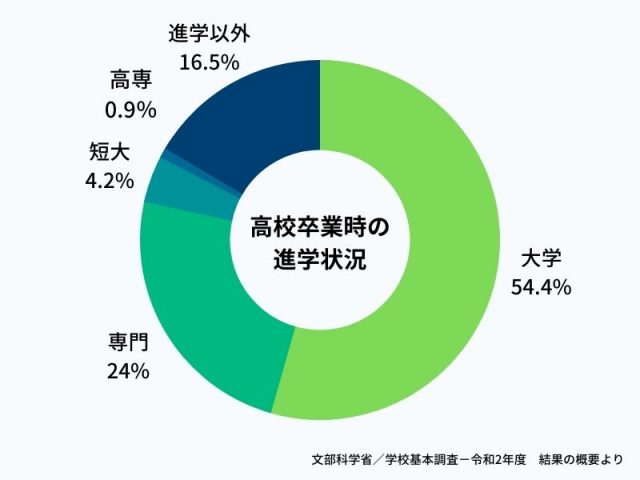

【高校卒業時の進学状況】

(文部科学省/学校基本調査-令和2年度 結果の概要-「卒業後の状況」より)

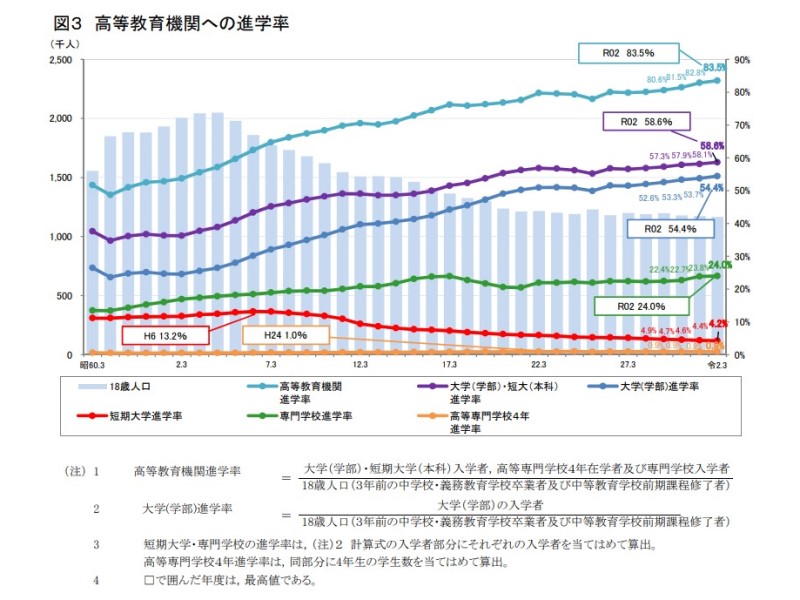

【高等教育機関への進学率】

(文部科学省/学校基本調査-令和2年度 結果の概要-「高等教育機関への進学率」より)

グラフの通り年々大学進学が増えており、学ぶ機会が広がっている様子が伺えます。

この環境下で大卒以上の募集にすれば、一定の学力が担保されると考える企業が多いのも頷けるのではないでしょうか。(大学中退は卒業までの4年間で約7%と言われています。※「中央公論新社/大学の実力2019」より)

1-3-3.高卒以上が求められるよくある4つの理由

次に学歴を高卒以上とする多くの理由を見てみましょう。

- 日本では高校進学率が高い

- 基礎学力が備わっていると判断

- 義務教育の後に進学を選択し、学ぶ意欲がある

- 高校を卒業する学力や意志力があると判断

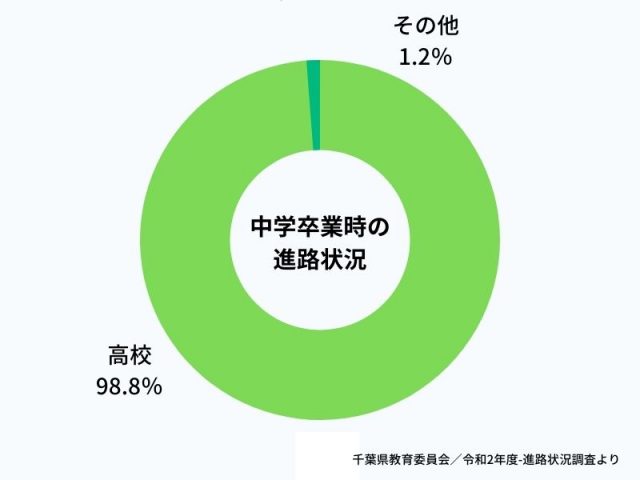

【中学卒業時の進学状況】

(千葉県教育委員会/令和2年度-進路状況調査「卒業後の状況」より)

千葉県のデータでは、義務教育後の進学率が98.8%。圧倒的な割合で進学を選択しています。何か理由がなければ高校へ進学するという数値からも、高卒以上で募集しようという背景も理解できるのではないでしょうか。

1-3-4.学歴が重視されやすい業界や職種

ちばキャリで募集した求人の81%が「学歴不問・学歴を指定しない」採用であったのは前述のとおりですが、学歴が重視されやすい業種・職種があるのかも気になります。

結論としては、「この業界は必ず大卒以上しか募集していない」といった学歴を限定する業種・職種はありません。しかし、業務内容などによって、学歴指定が多い傾向がみられる業種・職種はあります。

たとえば「コンサルタント職」は、顧客の多くが経営者となります。経営戦略や事業展開について理解し、的確な提案を行うなど高度な知識が求められますので、知力判断のひとつとして学歴が指定されることがあります。

また、「税務や会計に関わる業務」でも学歴指定の募集が多く見受けられました。しかし業務に役立つ資格を保有していることで、学歴よりも資格を優先して選考に進めた事例もあります。

そのため、企業が学歴を指定する背景を考えてみると、学歴以外のアピールで選考に進めるチャンスがつくれると言えるのです。

2.学歴が満たなくても希望企業へ入社する5つのアピール方法

企業は即戦力・将来性を判断しやすい「職歴」を優先的に見ていることや、学歴を指定している場合も、基礎学力の判断や進学を選択したという意思の部分を見ているケースが多いことがわかりました。

つまり、求人情報で指定された学歴に満たなくても、自己アピールを工夫することで選考を通過する可能性は広がります。

今までご紹介した企業が中途採用で重視する点を押さえて、採用担当者が会ってみたい!と思う応募内容にしていきましょう。

2-1.経験や成果で「即戦力」をアピール

同業・同職種への応募であれば、経験や成果がアピールできます。

とくに数字で表しやすい「成果」は相手にも伝わりやすいので、具体的に表すことを意識しましょう。

営業や成果物を納品する部門に限らず、バックオフィス部門であっても「数字」で表せる成果はきっとあるはずです。しっかりと自分の業務を洗い出して探してみましょう。

【職種別の数字で表しやすい成果一例】

| 職種 | 数字で表しやすい成果の例 |

|---|---|

| 職種共通 | 受賞歴、マネジメントしたチーム人数 |

| 営業職 | 売上数字、目標達成率、顧客数、受賞歴 |

| IT・クリエイティブ職 | 成果物(Webサイト、デザイン)、制作数 |

| 接客・販売職 | 売上数字、目標達成率、顧客満足度 |

| バックオフィス職 | 受発注数、受電・メール対応数、業務効率化 |

| 製造・工場職 | 対応件数、生産数、業務効率化 |

| 建設・現場職 | 成果物(建築物など)、対応件数、ヒヤリハット報告数 |

2-2.スキルで「即戦力」をアピール

業務、独学や趣味で習得したスキルも大きな強みになります。

応募企業で役に立ちそうな資格、利用できるツールやソフト、ノウハウがないか確認してみましょう。また現在習得に向けて勉強中であれば、その点もアピールになります。ただしアピールになるのは、転職企業に役立つスキル習得に限ります。

転職体験談

趣味で磨いたPhotoshop編集スキルをアピール

インスタの写真アカウントや、サンプルで作成したバナー広告を企業へ提示してスキルをアピール。

業務経験はなくても『こんなものが作れます・スキルがあります』とモノを見せることで、企業から好感触を得て内定をもらいました!

2-3.人間性で「将来性」をアピール

『この人なら活躍してくれるのではないか…』

採用担当者に、そのような期待感を抱かせる人間性・将来性も強みになります。

採用した中途採用者の能力、経験については「やる気のある人」(64.2%)、「今後の成長 を期待できる人」(40.9%)、「素直な人」(39.9%)、「貴社と同業種での経験のある人」(37.9%)、 「特定の業務について高いスキルを持っている人」(30.2%)、「周囲となじむのが早い人」(28.5%)と答えるケースが比較的多い。

回答の多かった上位の項目を見ると、採用する企業での業務と類似の経験や特定の業務に関する高いスキル以上に、性格面を評価されることが多いとわかる。

(独立行政法人 労働政策研究・研修機構/中小企業の「採用と定着」調査結果 -速報版-「中途採用者の能力・経験、採用時の期待」より)

企業の回答を見ると、中途採用者に人間性を期待・期待していることがわかります。

企業の社風やカラーによって求めるものは変わってきますので、求人募集内容の「企業PR」や「求める人物像」などから採用したい人物像のヒントを見つけて、自分の仕事への取り組み方と共通する部分がないか探してみましょう。

・新しいことにチャレンジする人物を採用したい企業の場合

現職で新しく立ち上がった企画に自ら手を挙げて参加した経験。知見や人脈を広げたくてオンラインサロンに入って情報発信をしている。

・コツコツと集中力のある人物を採用したい企業の場合

趣味の模型作りを通じて細かい作業を黙々と続けることが得意。ガヤガヤした場所でも自分のやるべきことに取り組める集中力がある。

2-4.学生時代の「行動力」をアピール

なにかを実行した「行動力」がアピールになることもあります。

学生時代の部活やアルバイト、社会人になってからもコミュニティなどを通じて自ら動いて実行したことがないか振り返ってみましょう。

転職体験談

学生時代から10年以上続いている筋トレで継続力をアピール

幼少期はぽっちゃり体系だったが学生時代の部活動を通じて標準体型に変化。

運動と健康の大切さを体感し、10年以上社会人となった今でも継続して毎日数分でも筋トレに励んでいる話で、続力・意志力」が伝わりました!

ワーキングホリデーでの行動力をアピール

専門学校卒業後、社会人経験を経てワーキングホリデーで1年間海外へ渡航。

語学力は未熟ながらも学校・アルバイト・旅行など、現地で奮闘した経験が、行動力や挑戦心のある人という印象につながったようです!

2-5.とにかく「熱意」をアピール

人間性で「将来性」をアピールで取り上げた「中途採用者の能力・経験、採用時の期待」のとおり、企業の64%が「やる気のある人」を求めています。とくに、経験やスキルといった目に見える実績がない場合は、熱意を伝えることを意識しましょう。

しかし、熱意の伝え方には注意点があります。

『○○(会社やサービス)が好きです!入社したいです!』では、ただのファンになってしまいます。企業も好意はうれしいのですが、残念ながらファン=採用とはなりません。

他社ではなくその企業に惹かれている点、その企業でどんな仕事がしたいのか、自分の将来像などを交えながら明確に伝えましょう。

採用情報のない企業へ熱烈ラブレターでアピール

働きたい会社の採用情報がないため、社長へ入社したい想いを伝える手紙を郵送。一度ではなく何度も手紙を送り、面談の場を設けてもらう機会をゲット!

社長から直々に採用していただき想いが実りました。

3.履歴書の学歴の書き方

企業が注目する経歴やスキルのアピールができても、履歴書の学歴の書き方が間違っていたら、適当な人・細かいところに気を配れない人という印象を与えかねません。

間違えやすい点を確認しながら、学歴を履歴書へ落とし込んでいきましょう。

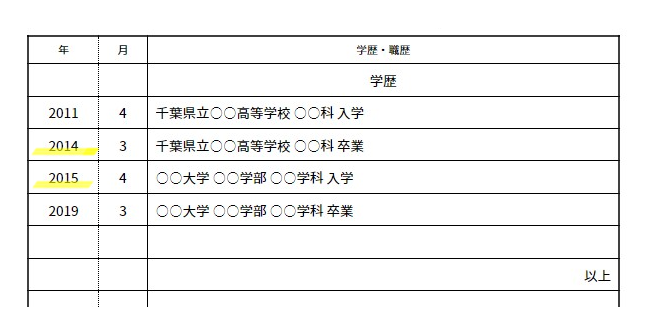

3-1.正しい学歴の書き方サンプル

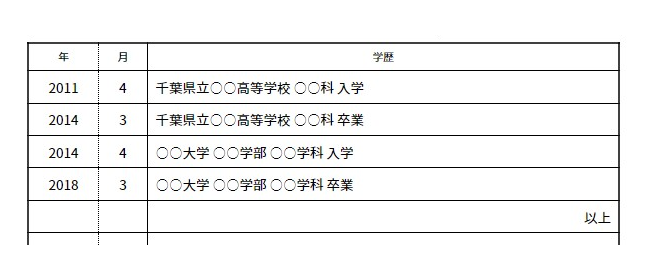

【基本的な学歴の書き方】

3-2.学歴をどこから書くか正式ルールはないが高校以降が一般的

学歴欄の1行目中央に「学歴」と書き、その下の行から学歴を書き始めます。

学歴をどこから書くか正式なルールはありませんが、義務教育後の高校以降から書くのが一般的です。

なお、高校入学は記載必須ではありません。手書きの場合は省いてもよいですし、自動生成ツールを利用して自動で設定される場合はそのまま入学も記載しておくとよいでしょう。

生年月日から入学年・卒業年を、西暦・和暦の両方で計算できる便利サイト。

https://ns.natureblue.com/

ブラウザでつくれる履歴書 yagish

氏名や生年月日などをフォームに入力すれば、簡単に履歴書が作成できるサイト。生年月日から入学年・卒業年も自動計算機能付きで、PDFダウンロード対応でメール送付や印刷も可能。

https://rirekisho.yagish.jp/

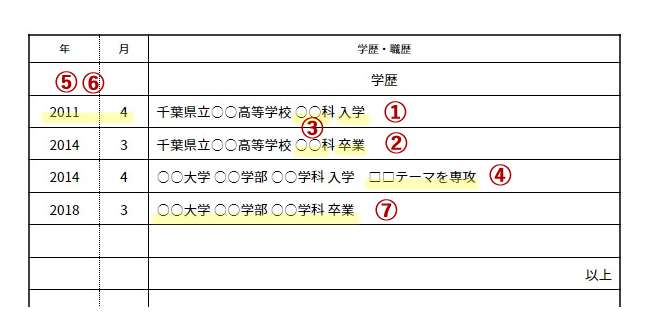

【基本的な学歴の書き方の解説】

②学校名は正式名称で書く(高校ではなく高等学校)

③学部名や学科名は省略しない

④専攻テーマ、研究テーマが仕事につながるなら書く

⑤西暦・和暦はどちらでもよいが履歴書全体で統一

⑥年・月は記載不要

⑦学校を卒業した場合は「卒業」大学院の場合は「修了」と書く

3-3.学校名が変わっていたら当時と最新の名前を書く

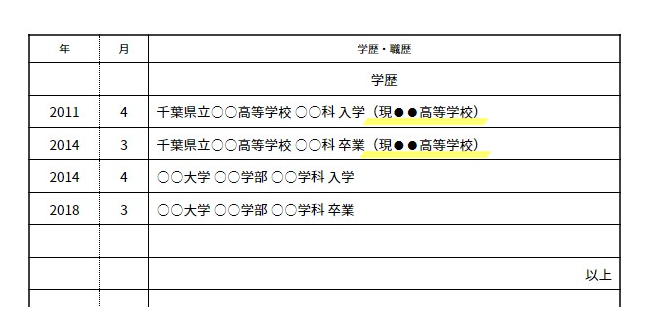

【学校名が変わった場合の学歴の書き方】

男子校・女子高が共学になったり、知らないうちに母校の名前が変わっていたりすることもあります。

最新名を確認して、変わっている場合は在学当時の学校名の後ろに、括弧書きで現在の学校名も明記しましょう。

3-4.退学・浪人・留年・休学・留学の書き方

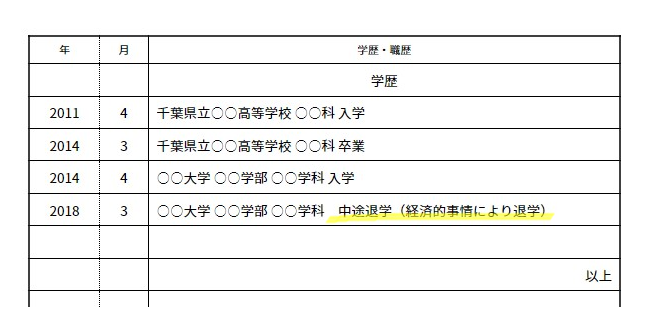

退学

【退学した場合の学歴の書き方】

採用担当者が納得しやすい理由であれば「経済的事情により退学」のような理由も明記し、とくになければ「中途退学」のみ明記します。

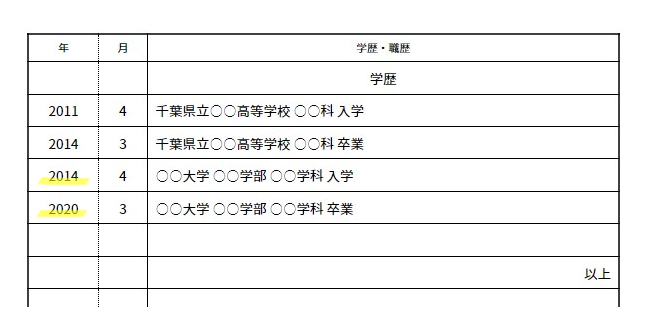

浪人・留年

【浪人した場合の学歴の書き方】

【留年した場合の学歴の書き方】

入学・卒業の年数から企業が判断できるので、浪人や留年は学歴欄に追加して書く必要はありません。

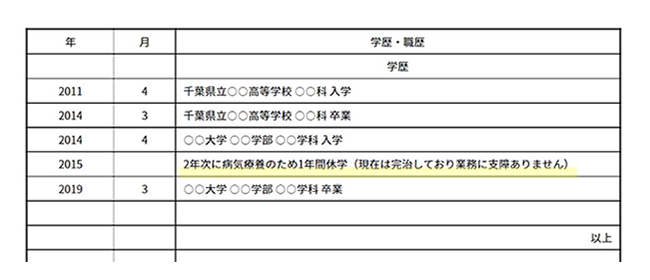

休学

【休学した場合の学歴の書き方】

病気や怪我などやむを得ない場合は理由と現在の状況を書いてもよいでしょう。

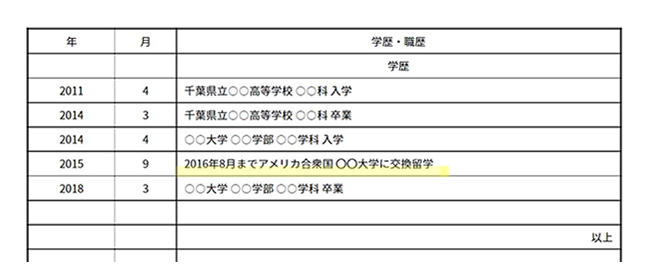

留学

【留学した場合の学歴の書き方】

一般的には1年以上留学していたら学歴欄に「留学期間、国名、学校名を」記載します。1年未満であれば自己PRや備考欄へ明記しましょう。

4.まとめ

本記事では、転職活動において企業は「学歴」よりも経験・スキルが表せる「職歴」を優先的に見て選考することをお伝えしました。

もし自分の学歴に不安があっても、転職活動や求人応募をあきらめる必要はありません。

何が企業に刺さるか考え、あなたが入社後に活躍するイメージを具体的に浮かべられるアピールをすることがポイントです。

- 多くの求人が学歴不問の募集である

ちばキャリでは80%が学歴を問わない募集 - 学歴指定の多くは基礎学力を見ている

- 学歴が満たなくても希望企業へ入社する5つのアピール方法がある

ポイント1:結果や成果で「即戦力」アピール

ポイント2:スキルで「即戦力」アピール

ポイント3:人間性で「将来性」アピール

ポイント4:学生時代や現在の「行動力」アピール

ポイント5:とにかく「熱意」アピール

希望企業が中途採用において何を見ているのかを求人情報から読み取って、効果的なアピールで選考に臨み、内定獲得につなげていきましょう。