求人情報で「第二新卒歓迎」って見るけど、

- 自分は第二新卒だよね?

- いつまでが第二新卒なの?

そんな疑問をお持ちではないでしょうか。

実はよく使われる言葉の割には「第二新卒」という言葉に明確な定義はないのです。

えー、ますます悩んじゃう!

と思ったあなたに、なぜ求人情報で第二新卒という言葉が使われるのか、いつまでが第二新卒と言えるのかをお伝えします。

企業が採用活動を行う中で第二新卒への期待や求められる役割も知ったうえで、キャリアアップや未経験業界・職種への転職を実現させましょう。

1.第二新卒がいつまでかの定義はない

第二新卒という言葉に明確な定義はありません。そのため何歳までという明確な決まりもありません。

しかしおおよその共通認識として、学校を卒業してから3年以内の方を指す言葉として使われています。

ちなみに厚労省の資料では、次のような記載もありました。

なお、ここでの「第二新卒者」とは、それぞれの企業の中で第二新卒の定義がある場合にはその定義によるものとし、特に定義がない場合は、学校(高校、専門学校、短大、高専、大学、大学院)卒業後、おおむね3年以内の者とした(学校卒業後すぐに就職する新卒者は除く。また、職務経験の有無は問わない)。

(厚生労働省/若年者雇用を取り巻く現状 2ページ)

厚労省の資料では職務経験の有無は問わないとなされていますが、採用・求人業界では「社会人経験(=正社員・契約社員・派遣社員としての勤務経験)がある」のが第二新卒と認識されています。

年齢面で見ると、高卒・大卒・大学院卒という最終学歴によっても、また浪人・留年をしていることでも卒業の年齢が変わってきます。

そのため、第二新卒のおおよその共通認識をまとめると

学校を卒業してから3年以内の社会人経験があり、だいたい20代半ばの年代の方

ということになります。

ちなみに、社会人経験がある若手層を「第二新卒」というのに対し、社会人経験がない若手層は「既卒(きそつ)」と呼ばれています。

ざっくりした定義ではあるものの、第二新卒という言葉を作って20代半ばを一括りにするのはどんな意図があるのか、採用市場や企業側の狙いも押さえておきましょう。

2.企業が第二新卒を採用したい理由と採用で重視すること

企業が第二新卒を採用したいのは、将来性を感じるからです。いわゆるポテンシャル採用です。

ぐいぐい伸びて活躍してほしい、会社を引っ張る存在になってほしい、そんな期待が込められています。

第二新卒を採用したい理由

- 伸びしろ・成長

- 思考の柔軟性

- 教育スピードが速い

- 会社の若返りと活性化

伸びしろ・成長

若いことがすべてではありませんが、若さゆえの熱意や吸収力が買われるのも事実です。伸びしろがあることで、成長スピードの速さや成長度合いが期待されるのですね。

また社会人経験もあることから、前職を経て今やりたいことが新卒時代より明確になり、実現したいことが何か具体化できているうえでの転職のため、自社で彼らが目的を果たせるならば、実現に向けて注力してほしいとの期待もされています。

思考の柔軟性

社会人経験が浅いため、慣習や業界の常識が浸透しすぎていません。同じ業界や同じ仕事を続けていると、「○○が当たり前」など無意識に志向が凝り固まってしまうことがあります。

今までと違うアイデア、当たり前を見直す視点、若い世代の考えといった、志向の柔軟性も期待されています。

教育スピードが速い

第二新卒の方の多くは、新卒入社時に行うような基礎的なビジネスマナーが身についています。

自社への理解を深めてもらう時間や、実務的な教育からスタートできることで、戦力になるまでのスピードの速さが期待されています。

会社の若返りと活性化

次世代を担う社員の育成で企業成長や組織の活性化をしたい、会社の若返りもしたいと企業は考えて第二新卒の採用も行っています。

若手採用を行っていかないと平均年齢も上がるばかりで、組織が古い体質でこう着してしまう可能性もあります。

企業が採用を行うのは人員不足を補ったり、事業拡大による社員俗化を目的にしたものだけではないのです。

第二新卒の採用で重視すること

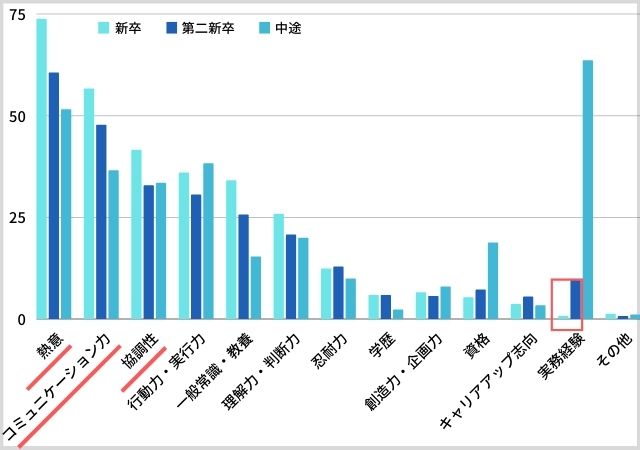

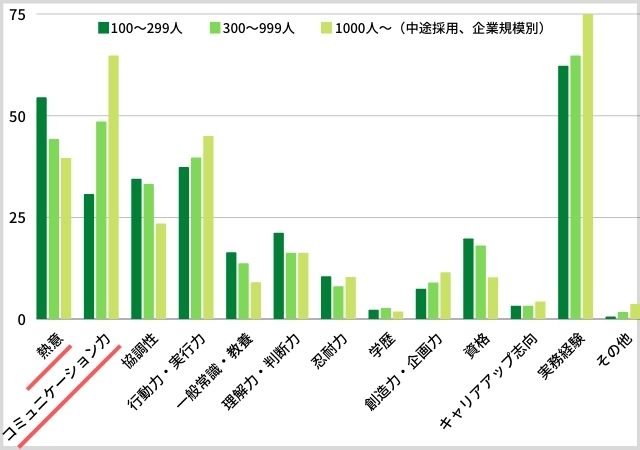

新卒採用・中途採用、それぞれの採用で重視する点は異なりますが、厚労省の調査から第二新卒へ一番求めるのは「熱意・意欲」という結果となっています。

第二新卒の選考での重要項目上位

- 熱意・意欲

- コミュニケーション

- 協調性

採用選考の際に重視する項目

第二新卒者枠は新規学卒者枠に準じた傾向があるが、実務経験等をより求める傾向も見られる。

企業規模が大きくなるほどコミュニケーションを重視し、規模が小さいほど熱意・意欲を重視する傾向がある。

(厚生労働省/若年者雇用を取り巻く現状 2ページ)

企業規模が小さい方が熱意の重視度合いが高いのは、社員が少ないからこそ一人ひとりの熱量が業務の成果につながり、事業の発展にも大きく寄与することからと言えます。

また、中小企業では社長や役職者と社員の距離の近さがあるため、熱意を感じられる社員と働きたいという想いが強いと言えるでしょう。

『私は第二新卒です!だから貴社で活躍できる人材です!』

これ、全然企業はピンとこない自己アピールです。

なぜなら、第二新卒ならOKという採用をしていないからです。

第二新卒という成長が期待できる伸びしろに加えて、熱意・コミュニケーション力・経験スキルなどの期待を持って採用をしているので、第二新卒だから何?とならないように注意しましょう。

3.第二新卒が転職を成功させるポイント

企業からの採用ニーズの高い第二新卒ですが、誰でも希望通りの転職ができるわけではありません。成功させるためには何が必要か3つポイントをご紹介します。

在職期間が短い場合は「転職目的を明確」にする

新卒で入社して3年の方も、半年の方も第二新卒と言われます。

3年続けろ論は最近減ってきましたが、同じ第二新卒でも3年経験がある方と、半年で転職する方では、企業の捉え方は異なってきます。

在職期間が短いと、企業側が自社もすぐに辞めてしまわないかと心配するのは仕方のないことでしょう。

その懸念点を払しょくするためにも、在籍期間が短い場合はなぜ転職するのか、今の会社で何ができないのか、応募する会社で何を実現するのかなど、きちんと明確にアピールをしましょう。

経験職種・業界へ転職する場合は「実績」アピール

伸びしろがある第二新卒採用で、職種・業界経験もあるのは大きな強みとなります。

今までのキャリアを活かして転職できるので、数値的な実績や取り組みを思う存分アピールして、転職することで実現したいことも交えながら転職活動を進めていきましょう。

未経験職種・業界へ転職する場合は「意欲・スキル」をアピール

未経験の職種・業界への転職もしやすいのが第二新卒です。なぜならポテンシャル採用、今後の成長を期待されているからですね。

しかし今までの経験が何かしら活かせるなら、企業はさらに採用した後の活躍イメージを持つことができるでしょう。

「接客で得た傾聴スキルが、営業のヒアリングで活かせそう」「事務職で経験した書類作成が、現場系の工期管理で活かせそう」といった、これまで経験した業務やスキルが応募企業で転用できる場面がないか考えてアピールしていきましょう。

『第二新卒の自分は今、企業から注目されるのか!じゃあ今転職しよう!』

は本末転倒です。

目的がないのなら無意味な転職はせず、今の環境で力をつけていきましょう。

▼目的を持った転職を考えるなら、こちらの記事がおすすめ!

4.まとめ

第二新卒がいつまでかという具体的な定義はありませんが、第二新卒は20代半ばまでを指し、企業は将来性を感じて採用意欲が高いことがわかりました。

企業からの注目度が高い年代ではありますが、目的のないむやみやたらな転職はおすすめできません。

第二新卒という強みも活かして、自分の目的を叶える転職を実現させましょう。

- 第二新卒という言葉に明確な定義はないが、だいたい20代半ばを指している

- 企業が第二新卒を採用したいのは、将来性を感じるから

- 企業は熱意、コミュニケーション力、協調性を重視している

- 第二新卒も目的を明確にして転職活動に臨もう