様々なシチュエーションで転職を考えている方がいらっしゃると思います。

私は10年以上、人材サービス業界に関わってきましたが、「退職代行」だけは、企業にとっても転職者にとっても余計なお世話なサービスではないかという先入観を思っていました。

しかし先日、私は自ら「退職代行」の利用を提案することを選びました。結果、「退職代行」がものすごく役に立つことがあるのだと目からウロコの体験をしたのです。

これまで、労働環境に課題がある企業はあっても根本的にブラックだと思う企業とのお付き合いはほとんどありません。

ですが実際、世の中には、ブラックな会社もゼロではないもので、根本的なブラックである会社にいるのであれば、生真面目にぶつかるのではなく、うまく逃げることも大事だということを痛感しました。

今回は、転職代行の利用に至った退職トラブルの事例をご紹介します。

ご参考にしていただき、自分がもし同じ環境にあったら自分だけで解決しようとしないで良いということを知っておいていただければと思います。

今回の記事を書くにあたり、ご本人に改めて取材し、当時の様子を振り返っていただき、場面場面での気持ちなども伺いました。

プライバシー保護のため名前は仮名ですが、記事の内容は実話で、ご本人の承諾をいただき、ご本人の言葉をそのまま使わせていただいています。

1.退職トラブル体験談(花山さん取材レポート)

花山さん :今回の相談者。社員20名ほどの広告代理店に勤める26歳の女性

加藤社長 :花山さんの勤める広告代理店の社長

中村弁護士:退職代行会社の担当弁護士

1-1 入社から半年足らずで転職をすることに

当時、私は、社員20人ほどの小さな広告代理店に勤めていました。この会社に入社して約6ヶ月、広告の企画や制作に幅広く関わりたいと、別の制作会社から転職してきました。

まだ入社半年でしたが、再度転職をすることになりました。というのも、当初聞いていた話と仕事内容が違っていたのです。

LPの制作とかWebサイトのデザイン、コンテンツ記事のライティングができるということに魅力を感じて入社したのですが、入社後は前任者が突然辞めたとかで、営業アシスタント的な仕事をあてがわれ、なかなか制作に関われない状況になってしまったのです。

環境的にしばらくは仕方ないと我慢していたものの、一向に制作分野の仕事をさせてくれる気配はなく、何度も加藤社長に相談してきましたが状況は全く好転しません。このままでは転職した意味がないと感じ始めていました。

思い返せば、入社当初から度々、今回の転職が正しかったのか疑問に感じることはありました。

お客さまの利益に反するような強引な提案をするシーンに遭遇したり、頻繁に加藤社長が社内で怒鳴り散らしたりと。。。

それでも、転職が失敗だったことを認めたくないという思いもあり、見て見ぬふりをしながら、ライターに任せる仕事を自分で引き取って制作に関わるなど、自分なりに制作に関われるようチャレンジもしてきたのです。

ですが、さすがにこの先の変化にも期待ができずに我慢も限界。今、担当している新しいECサイトが2ヶ月後にローンチを迎えるので、それを機に転職をしようと決意したのでした。

そして、忙しい中頑張って転職活動をした結果、晴れて、別の記事制作会社に内定が出たのです。

ですが、ここからが超ストレスフルなつらい体験の始まりでした。。。

思いもよらず短期間で転職することになる理由として多いのは、「想像していた環境と違った」、「聞いていた話と違っていた」というものです。こんな社長(上司)だとは思わなかったという話もありますし、入社後の仕事内容が違う、労働条件が違うという話もあります。こういったケースは、なかなか納得がいかず大きなストレスにもなりますね。

ですので、入社前にできる限り環境を想像するための情報を引き出しておくことが重要です。

人事担当者だけとの面接ではなく、現場で上司や同僚になる方との面談の機会を設けてもらったり、体験入社などができるのが理想です。

もちろんすべての会社が採用時にそこまでオープンにしてくれるわけではありませんが、企業の体質などは採用活動の仕方にも現れる傾向にあります。

企業に選考してもらうという意識が強くなってしまうのは仕方がありませんが、応募する側も企業を見極めるという視点を持っておきたいですね。

1-2 会社を辞めさせてくれない!!

その光景を見て、自分は円満退職できるのか?という不安と嫌な予感はなんとなく感じていました。

私もその場で切られるようなことはあるのだろうか?

ただ、ローンチ間近のサービスも控えていて、さすがにこのサービスが無事オープンするまでは退職させられることはないだろうとは信じたい。念の為、最悪の事態も想定して、内定先の会社の社長には、場合によっては退職日が早くなることもあるかもしれないと示唆しておきましたが。

そんな不安の中、思い切って、加藤社長に相談があるので時間を取ってほしいとの依頼を出しました。

その時は退職とは伝えませんでしたが、なんとなく要件はわかっていたはずです。少し嫌な顔をしたものの、「わかった、時間調整するよ」と言ってくれました。

ですが、数日経っても、一向に時間を取ってくれません。何度か催促の打診をしたのですが、状況は同じです。2週間近く放置され、内定先にも退職日の予定が伝えられず、ストレス状態が続きます。

目先の仕事に打ち込むことで何とかメンタルを保っていましたが、さすがにこれでは困ると思い、今度は一歩踏み込んで「退職の件で相談があります」と改めて要件を伝えました。

加藤社長からの返事は、同じく「わかった。改めて時間を取る」とのこと。

気まずかったですが、さすがにこれでようやく前に進むと思っていました。しかし、期待むなしく、そのままさらに1週間、放置状態が続いたのです。

(ちなみにこの出来事で、私が退職することは他の社員にも周知されることとなりました)

結局、最初に相談の依頼をしてから約1か月、具体的な話は全くできませんでした。

その時になって、初めの相談のときから、避けられていたんだなあとようやくわかってきました。

加藤社長は、私の希望通りに辞めさせる気はないんだということに気づき、一気に不安が膨らんだのです。

内定先にはどうやって説明すればいいだろうか?

できれば早く入社してほしいとのことだったけど、入社を待ってくれるだろうか?

この後、夏季休暇を挟むことになるのですが、休み中もくつろげる状態ではありませんでした。

嫌な話だとわかると露骨に避ける上司もいるものです。管理職になる基準は企業それぞれであるため、仕方がないことなのかもしれません。

直接の上司がこういう形だと、別の役職者やキーマンに相談できる環境が作れると良いのですが。

何週間も相談できずに放置されるのは本当にストレスが貯まるものです。後々のことを考えると、タイミングを見てメールなどの文書で相談した履歴を残すということも大事ですね。

1-3 弁護士か、労基か、退職代行か?

そうして、ようやく加藤社長との話し合いの機会が作れたのです。

といっても、翌日、朝一番に突然、会議室に呼び出されるという急な展開だったのですが。

会議室に入ると加藤社長から第一声

「なんで辞めるの?、意味が分からないんだけど」と高圧的に質問されました。

入社当初約束していた制作の業務をさせてもらえないことを伝えたところ、「状況をみれば仕方ないことはわかるだろう」と言い放たれました。

会社の状況はわからなくもありませんが、自分にとっては転職した目的は果たせず、この先の見通しも立ちません。

「状況はわかりますが、もう退職を決意しました。今回のローンチが終わるまでは責任をもってやるので、今月末で退職させてください」と返事をしました。

すると、加藤社長の態度が変わりました。

「お前は無責任だ」

「お前は周りからの評判も悪い」

などと突然個人攻撃が始まり、1時間以上に渡り、説教と説得(転職を考え直すよう)が続いたのです。

この出来事を受け、どうにかして辞める方法を調べないと大変なことになると慌てふためいたのでした。

また、この加藤社長との面談の翌日から、社内の周りの人の対応も変わりました。

退職する旨を社長に伝えてからは、引継ぎをしっかり行うために、先輩や同僚に説明し、少しずつ引継ぎの準備を始めていました。しかし、次の日から誰も協力してくれなくなったのです。

昨日の面談の後、加藤社長は1人ずつ社員を呼び出して、何かを話していました。内容はわかりませんが、多分それが影響しているのだとは容易に想像がつき、愕然としました。

そんな中、たまたま接点のあった「ちばキャリ」さんに転職の相談をすることになったのです。

2は花山さんに聞いたところ、ワンマン社長で該当者がいない様子。

3は方法としては妥当ですが、周りの社員を巻き込みますし、強い意志が必要なので、本人次第です。

4は一番現実的な対応かもしれません。

などと考えながら、他に方法がないか、念のため、社労士の先生に相談してみました。

確かに、法律上では、退職の意思表示をして2週間経てば辞められます。「弁護士と相談して、こうしなさいと言われた」とメールなり電話で伝えれば企業側も応じざるを得ないことはわかります。

もう少し穏便にできないかということで、労働問題に強く、労働者の立場に立ってくれるという弁護士の先生の紹介だけしてもらいました。

そして、その時に考えたのが、「社長とやり取りをできるだけ避ける方法を選択した方が良いのではないか」ということ。

そこで、はじめて、「退職代行」サービスに検討の余地があると考えたのです。

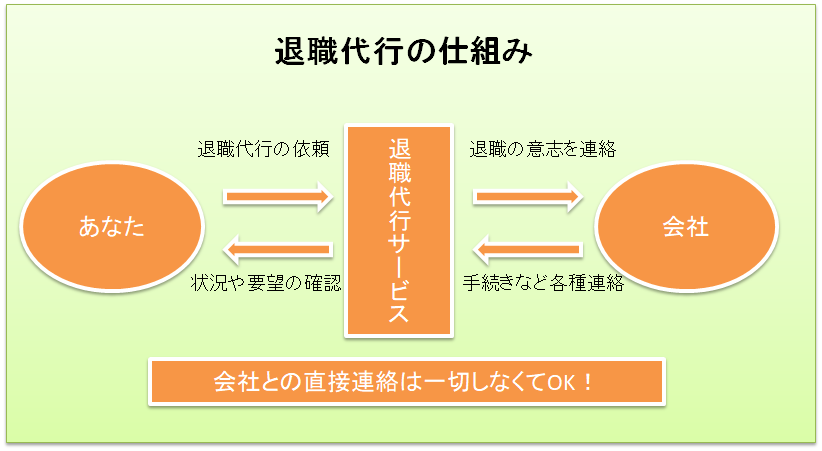

退職代行とは、簡単に言うと、社員の代わりに退職代行会社が、退職の連絡から手続きまですべて行うというサービスです。

経営者側からすると、ある日突然、社員が来なくなったと思ったら、退職代行会社から「○○さんの退職の件で」と連絡がくるわけで、それはないでしょう!くらいに感じるサービスだと思います。

退職の意思表示くらい自分でしてほしいというのが本音で、ものすごく裏切られた気持ちになるだろうなあと容易に想像がつき、私も理不尽なサービスだなあと感じていました。

でも、逆の立場で、社長(上司)が信頼に値しないのであれば、逃げるしかないかなあとも感じるようになったのです。

そんなことを踏まえて、花山さんに提案しました。

1-4 いよいよ強硬退職を決行

1名はちばキャリさんから紹介してもらった先生、もう2名は、ネットで「退職 代行」と調べて出てきた退職代行会社の弁護士の先生です。

相談した結果、他に方法がないと判断した時は退職代行を使うのが良さそうだと、その中の1社、中村弁護士に頼もうと決めました。

その後、加藤社長との話し合いで、退職は認められたものの、一方的に2ヶ月後の日付を提案されました。退職の意思表示をしてから1ヶ月を超えているのに、これから2ヶ月後というのはとうてい受け入れられません。

加藤社長曰く、「顧問弁護士とも相談した結果、この日程にしてもらわないと困る」とのこと。こちらに非はないはずですが、弁護士に相談しているなどと聞くとなぜか恐怖心が湧いてきます。

さらに、

「お前が退職をするということを周りに言ったせいで、社内の士気が落ちている」

「お前が辞めることで採用コストが増えている。会社の業績の足を引っ張りたいのか」などと、個人攻撃が続きました。

「なんとか時期を早めて欲しい」とお願いするも、「2ヶ月後でないと認めない」との一点張りです。

もうこれ以上の交渉は無理だ、ということで、この時、退職代行を利用することを決意したのでした。

少し遅れていたサービスのローンチも無事に終わっていたので、後は退職を決行する日を決めるのみ。

退職代行を使って突然辞めるとはいえ、自分の仕事は責任持ってやり終えたいし、残ったメンバーにはできる限り迷惑はかけたくないとの思いで、引継書や引継資料の取りまとめはしっかり行いました。

また、最終日に無断欠勤して直ぐに電話がかかってきたり、いろいろと言われるのが嫌だったので、退職当日は有給を取ることにしました。インターネットで退職代行の体験談を読み漁り、この方法がよさそうだと思ったのです。

余談ですが、この有給取得がまた難航しました。有給申請がなかなか認めてもらえず、最終的に、母の介護でどうしても休みたいと嘘をついてようやく承認されたのでした。

決行日の前日、唯一気の許せる先輩をランチに誘い、明日に強行退職することを伝えました。

先輩からは、「この会社の環境では仕方がないよ!頑張って!」といった言葉をもらいました。自分だけ逃げるのは少し心苦しかったですが、先輩の言葉には感謝です。

そして、中村弁護士に、「明日の11時から12時であれば、加藤社長は確実に社内にいます」と、その時間に連絡してもらうよう依頼をしました。

そして当日。

今頃、中村弁護士が会社に連絡をしてくれているはず。その後は、会社から私に直接連絡が来ることはないと聞いています。

でも、あの社長だからなあ。。。と不安が募ります。

ようやく、お昼すぎに中村弁護士から連絡があり、退職が受理されたとのこと。

「加藤社長から連絡があり、花山さんと直接話したいと言っている」とのことです。

そして、

「私が2ヶ月後の日程で退職を了承している」

絶句です。。。

退職日の了承はしていないし、加藤社長とは二度と会いたくない旨伝えました。

引継ぎファイルの場所も中村弁護士から伝えてもらうことで、なんとか話をまとめてもらいました。

内定をもらってから約2ヶ月。

退職代行会社を選ぶにあたっては、ネットで相当情報を検索したとのことでした。普段、弁護士の先生と話す機会などありませんから、「軽くあしらわれてしまうのではないか?」「相談するだけで料金が発生しないか?」など何もわからない不安があったようです。

そんな不安を持っている方の少しでも役に立てればというのが、この記事を書いている理由でもあります。2章で「退職代行」を使う時の注意点をまとめていますので、参考にしていただければと思います。

1-5 転職後のごたごた

新しい会社での保険手続きを進めてもらったのですが、「年金事務所から前の職場を辞めたことになっていないので手続きができない」と連絡があったと。

新しい会社に迷惑をかけるわけにはいきません。

慌てて加藤弁護士に再度連絡し、状況を伝えて対応してもらうことになりました。

ヒヤヒヤしながら待つこと2,3週間。ようやく年金事務所から保険の手続きが完了したとの連絡がありました。

最後の最後まで振り回されましたが、これでようやく転職トラブルから開放されたのでした。

そんなトラブルをさけるためにも、できる限り円満退職を心がけましょう。

2.プロ目線で解説する退職代行サービスの使い方

2-1 退職代行サービスを使ったほうが良いかどうかを判断する

今回のように、パワハラ的な上司やあまりにもしつこい慰留がある場合は、利用検討の余地がありますが、単に退職を伝えるのが気まずいとか、手続きが面倒臭いとか、一方的な自己都合の理由による利用は避けた方がよいでしょう。

お世話になった会社や上司などにきちんと自分で退職を伝えることが最後の礼儀だとも言えます。退職代行は辞めたくても辞められない人をサポートしてくれるサービスではありますが、会社側からすれば部外者からいきなり退職の通知を一方的に受けることになり、気分の良いものではありません。

また、慰留は、会社における評価が高いことの裏返しでもあるケースもあるので、個人的にはできる限り、上司と直接交渉するのが良いと思います。

②直属上司以外の役職者、キーマンと話をする

③労働基準局に相談する

④弁護士に相談する

⑤退職代行サービスを利用する

退職トラブルと感じている状況で①や②を行うのは大変ではあるので、可能であればという捉え方でよいと思います。

③の労働基準局に関しては、パワハラに近いということで動いてくれるはずですが、労基署の調査の入っている中で退職まで過ごすというのはストレスの高い状況ではあります。

会社のやり方に意義を唱えて、しっかり闘うということであれば良いですが、すでに退職の意志が固いのであれば、④や⑤の選択をする方が、メリットが大きいかもしれませんね。

2-2 弁護士資格者が対応してくれる退職代行業者を選ぶ

退職届を届けるだけでなく、退職日の調整や退職条件の交渉を伴う場合、違法の可能性が高くなるのです。

ですので、弁護士資格を持っている方がしっかり対応してくれる環境であるかどうかはしっかり確認しておく必要があります。また、今回のように、ただ退職するだけであれば良いですが、未払い残業代の請求や有給消化などの交渉が必要な場合もあると思います。その際は、弁護士に相談するのがオススメです。これらの細かい交渉をしてくれる弁護士の先生が運営している退職代行サービスを選ぶか、弁護士に直接依頼するのがよいでしょう。

2-3 サービスの範囲が明確にされている会社を選ぶ

退職後も、離職票が必要だったり、確定申告のために源泉徴収票が必要だったり、何かしらの連絡が必要になることがあります。

中には、退職手続きが終わった後は、何もサポートしてくれないという代行会社もあるようですから、退職後もしばらくは安心してサポートを任せられる会社を選ぶことが大事ですね。

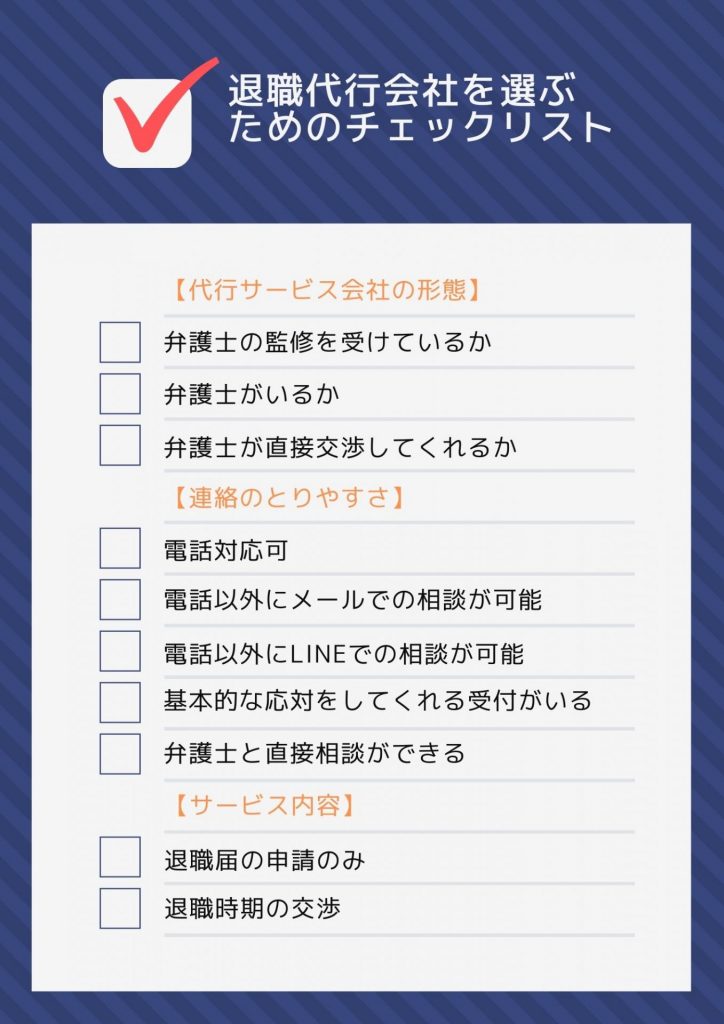

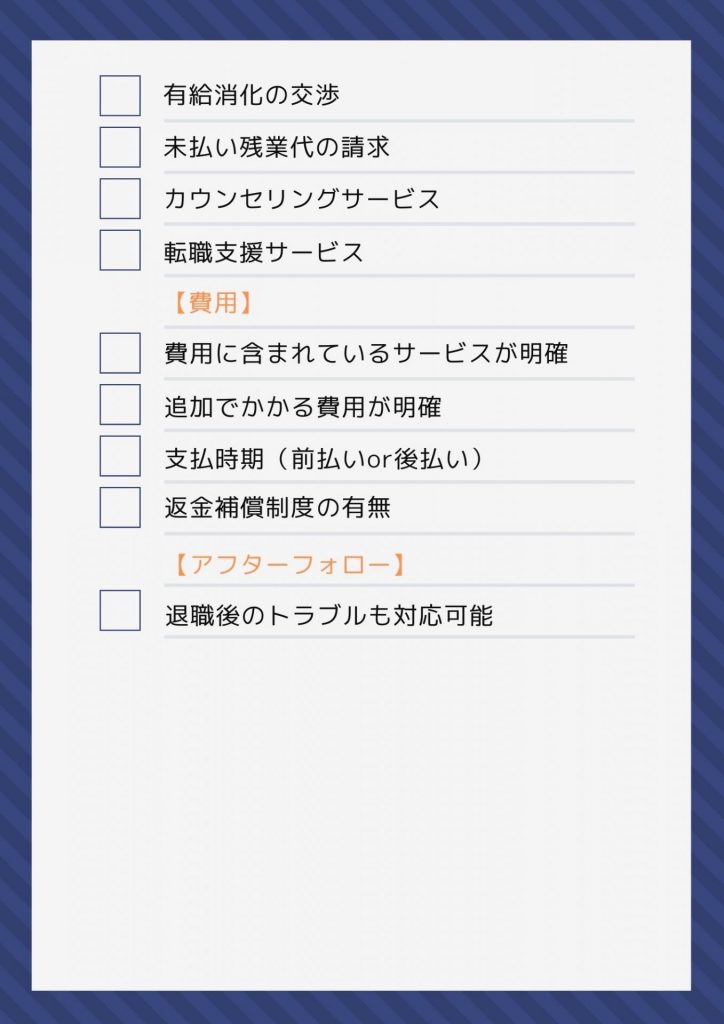

2-4 退職代行会社を選ぶためのチェックリスト

退職代行会社を選ぶ際に失敗しないためのチェックリストを作成しましたので参考にしてください。

ダウンロードはこちら。

※2-2でもお伝えしましたが、慰留をされていたり、退職に関する何らかの交渉が必要な場合、弁護士資格のない民間のサービス会社だと法的に問題が生じますので、最低限弁護士の監修を受けている会社を選ぶことが望ましいと思います。

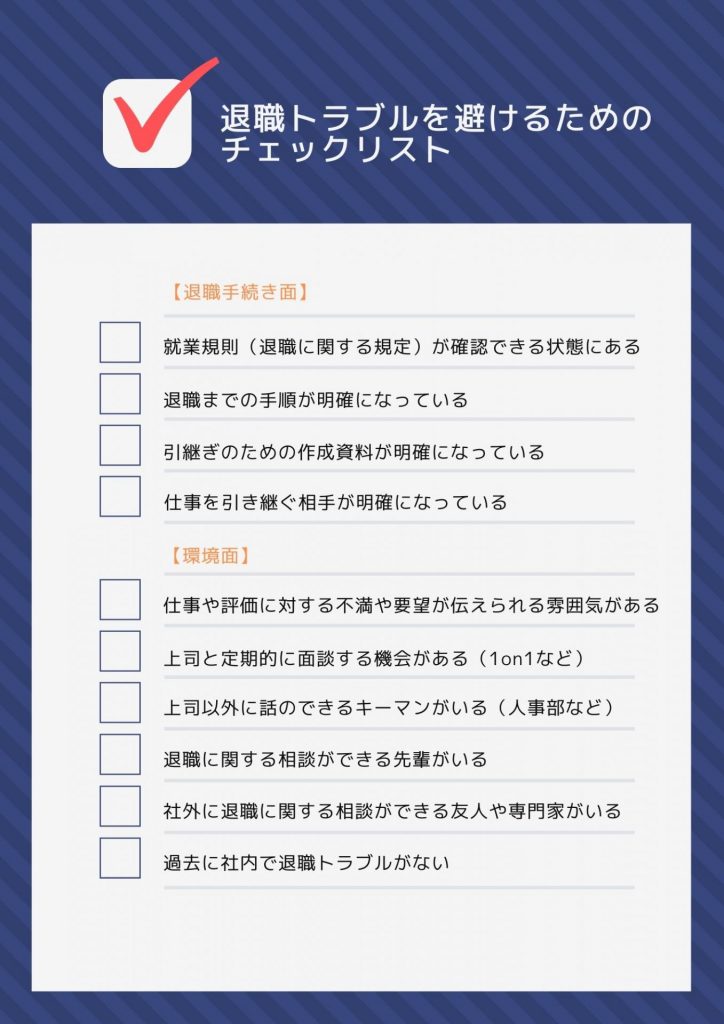

3.そもそも退職トラブルを避けるためのチェックリスト

今回は退職代行サービスにより一件落着となりましたが、そもそも退職トラブルを避けたいもの。

退職トラブルを避けるためのチェックリストを作成しましたので参考にしてください。

ダウンロードはこちら。

4.まとめ

退職トラブルで退職代行サービスを使って解決した事例と、退職代行サービスを利用する時の注意点、退職トラブルを避けるための注意点などをまとめました。

可能であれば、上司としっかり話し合い、円満退職をしたいものですよね。ですが、高圧的な態度を取られたり、一方的な要求をされたり、うまく行かない場合もあります。

そんな時は、自分だけで解決しようと思わず、外部の機関などを有効活用しましょう。